近年、世界中で省エネの取り組みが行われており、日本でもSDGsなどエネルギー消費を抑える取り組みが活発化しています。

その一つが「ZEB」です。

今注目のZEBとは何か、メリットや導入手順、注意点などを知って、いち早くZEBを取り入れましょう!

ZEBとは?

ZEBとは、「Net Zero Energy Building(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)」のことで、通称「ZEB(ゼブ)」と言われています。

快適な室内環境を維持しながら、建物で消費する年間一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物のことです。

断熱性のある窓や壁、LED照明などの省エネ機器を使って、エネルギー消費をできる限り削減できるように設計・建築します。

なお、実際にゼロエネルギーにするわけではなく、「計算上のゼロエネルギーにする」という点がポイントです。

大幅な省エネルギーと大量の創エネルギーを組み合わせることで、年間の消費エネルギーを最小限に抑えます。

ZEHとの違い

ZEBと似た概念として「ZEH(ゼッチ)」があります。

ZEHは、「Net Zero Energy House(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)」のことで、ZEBと同様に年間一次エネルギー収支実質ゼロを目指す建物のことです。

ZEBとZEHの大きな違いは、対象となる建物です。

ZEBは工場・ビル・学校などが対象であり、ZEHは一般住宅が対象です。

対象となる建物が異なるため、基準や具体的な対策方法も異なります。

4種類のZEBとその違い

ZEBは、ゼロエネルギーの達成状況に応じて4段階に分かれています。

各段階の違いを紹介します。

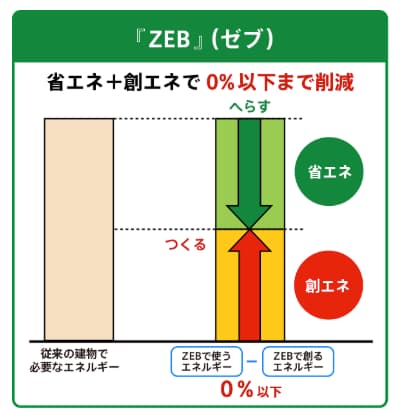

ZEB

省エネ+創エネで0%以下まで削減している

50%以上の省エネと創エネで、100%以上の一次エネルギー消費量の削減を実現できている建物

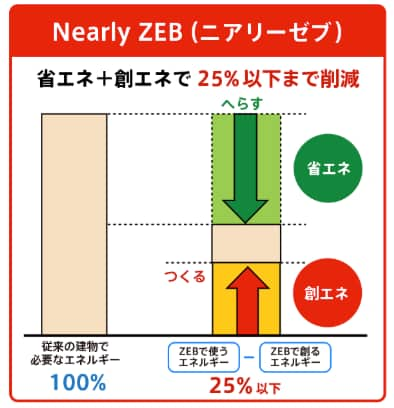

Nearly ZEB

省エネ+創エネで25%以下まで削減している

50%以上の省エネと創エネで、75%以上の一次エネルギー消費量の削減を実現できている建物

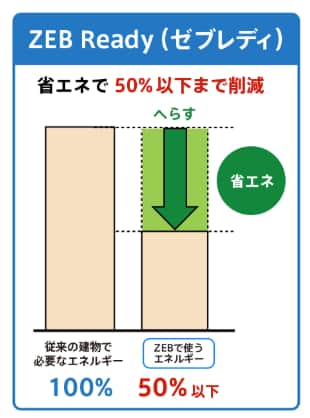

ZEB Ready

省エネ+創エネで50%以下まで削減している

省エネで、基準一次エネルギー消費量から50%以上の一次エネルギー消費量の削減を実現できている建物

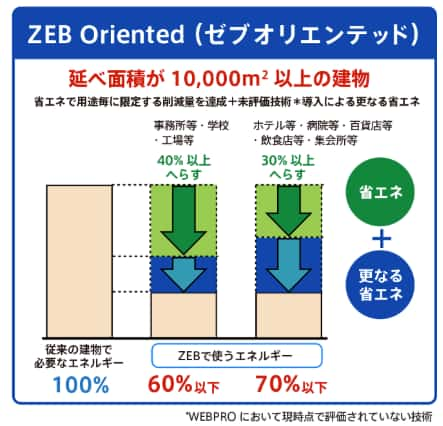

ZEB Oriented

延べ面積が10,000㎡以上の建物で、用途ごとに規定した一次エネルギー消費量の削減を実現し、さらなる省エネに向けた未評価技術(WEBPROにおいて現時点で評価されていない技術)を導入している建物

必ずしもエネルギー消費量の削減をゼロにしていなければZEBとして認められないわけではないので、できる範囲で実現させていくことが重要です。

そう考えると、ZEBを導入するハードルはそこまで高く感じないですよね。

ZEBが注目されている理由

国土交通省のデータによると、住宅・建築物を利用することにかかるエネルギー消費量は、全体の3分の1を占めているそうです。

住宅・建築物は一度建てられると長期的に利用されるものなので、建物によるエネルギー消費量を削減していかなければ、カーボンニュートラルや温室効果ガス46%排出削減という目標を実現できません。

そこで、建物の消費エネルギー量を収支ゼロにするZEBが注目されているのです。

加えて、日本のエネルギー自給率の低さも理由の一つです。

日本のエネルギー供給は海外の輸入に頼り切っているため、輸入元の情勢が不安定になると、エネルギー供給量が減って価格が上がるなどのリスクがあります。

化石燃料は地球温暖化を進める原因となるため、利用を減らして再生可能エネルギーの利用を増やしていく必要があります。

ZEBは、省エネだけでなく再生可能エネルギーでの創エネも進めていこうという考えなので、エネルギー自給率を上げるきっかけにもなるという点でも注目されています。

このように、日本の課題解決やカーボンニュートラルの実現を目指せるZEBは、今の日本で積極的に取り組むべき事案として注目されているのです。

ZEB化のメリット

では、ZEB化するメリットを紹介します。

光熱費の削減になる

エネルギー消費量を減らせるため、建物の運用に利用する光熱費を削減できます。

ZEB Ready段階の建物であれば、従来のビルと比べて40~50%の光熱費削減が見込めます。

年間100万円光熱費がかかっている建物であれば、年間50~60万円に抑えることができるのです。

節電だけでなくエネルギーの創出もできれば、光熱費の自給率を上げることもできます。

快適性や生産性が向上する

ZEBでは、断熱性を高めて外気の変化に左右されない室内環境を実現できるため、夏は涼しく冬は暖かく、一年中快適な環境を維持できます。

その他、適切な空調管理や明るい空間を作って、ストレスなく過ごせる環境を整えられます。

これにより、室内環境のストレスが減少し、生産性向上にもつながります。

不動産価値が上がる

ZEBは、エネルギー消費量を収支ゼロにするためにさまざまな工夫が施されています。

断熱や高効率の空調、照明、太陽光発電などが標準搭載されているため、不動産価値が高くなります。

光熱費や消費電力が削減でき、さらにエネルギーの創出もできるZEBは、長期的に見てコストパフォーマンスが非常に高いため、需要が高まり不動産価値が上昇すると期待されています。

災害時の事業持続性が上がる

太陽光発電などの再生可能エネルギーを導入している場合、災害が起きて電力不足が発生しても、蓄えたエネルギーで業務を続けることができます。

また、安定した電気供給ができるため、人々の命と安全を守る防災拠点として活躍できます。

ZEB認証までの手順

ZEB認証を受けるためには、「現状整理→設計→認証→報告」というステップを踏む必要があります。

それぞれ見ていきましょう。

ステップ1:ZEB化の目的を明確にする

ZEB化で何を達成したいのか、ZEB化の目的は何かを明確にしましょう。

目的は、業種や立場によっても異なります。

例を挙げると、ブランド価値を上げたい、他社と差別化したい、従業員満足度を上げたい、訪問客が快適に過ごせる建物を造りたいなどがあります。

また、ZEBのどの段階を目指すのかも明確にしておくことで、どのような設備を導入すればいいのかもはっきりしてきます。

ステップ2:現状分析をする

既存の建物の場合、まずは建物の設備やエネルギー消費量を把握します。

既存の建物でZEB化を目指せるかどうかを調査し、課題を洗い出すなどZEB化に向けて動き出す準備をします。

新築の場合は、現状分析はなしで次のステップから始めてください。

ステップ3:ZEBプランナーに相談する

ZEBプランナーはZEBについての専門知識を持つ専門家です。

ZEBプランナーにZEB化の目的と現状を伝え、どのように動いていけばいいか相談しましょう。

希望しているZEB化と似たような実績を持つZEBプランナーに依頼することがおすすめです。

ZEBプランナーに手伝ってもらいながら、目的や現状、課題を基に具体的な計画を立てていきましょう。

ステップ4:省エネの計算をする

建物全体の省エネルギーを計算し、一次エネルギー消費量を算定します。

建築・設備の仕様を基に、ZEB基準に合うかどうか確認します。

BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)において、BEI(建物の省エネ性能を表す指標)が1.0以下であれば省エネ基準に適合していることになります。

ステップ5:補助金の申請

補助金を活用する場合、ZEB化着工前に申請が必要です。

補助金交付前に着工してしまうと、その範囲に関しては補助が受けられなくなってしまうのでご注意ください。

ZEBプランナーに手伝ってもらいながら、申請書類を用意し申請を行います。

ステップ6:ZEB化の設計を行う

ステップ1で決めた目標段階を実現するための省エネ設計を考えます。

このステップは、ZEB認証を得るための最重要フェーズなので慎重に進めましょう。

- 高断熱、高気密な外壁の設計(窓や壁など)

- 高効率設備の選定(空調・照明・換気・給湯など)

- 再生可能エネルギーの設置(太陽光発電など)

- 蓄電池の有無

主に、建物の造りや内部設備、再生可能エネルギーの導入について考えながら設計を行います。

どこにどんな性能を持たせるのか、ZEBプランナーと相談しながら進めていきましょう。

再生可能エネルギーは導入が必須なので、設計段階で設置面積や年間発電量の目安を計算しておきましょう。

ステップ7:工事

設計図とBEI計算を基に、工事を行います。

設計仕様や補助金要件を徹底的に現場で周知し、要件を満たすように施工してください。

建物完成後は、設計通りに建てられているかを第三者機関に評価してもらいます。

ZEB認証を受けるためには、BELS評価を取得する必要があります。

その後、補助金の実績報告→運用開始→実績報告書の提出→ZEB認証という流れになります。

ZEB化する際の注意点

コストがかかる

ZEBは省エネと創エネの両方を兼ね備えている必要があるため、その分導入する設備や建物の仕様にかかる費用が高額になります。

さらに、太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入が必須なので、それらの導入・設置を考えたら初期費用がかなりかかってしまいます。

環境省によると、ZEB Readyを導入する場合、通常の省エネ基準の建築物と比較して約10%の建築費増加が見込まれるようです。

また、再生可能エネルギーシステムは定期的なメンテナンスも必要なため、運用費もかかってきます。

しかし、ZEBは通常の建物と比べてエネルギー消費量が低く、光熱費の削減もできるため、中長期で見たら費用対効果が高いと言えます。

ZEB建設のハードルを下げるために、国が補助金を用意しているので、積極的に利用しましょう。

専門知識が必要

ZEBの認証を受けるには、厳しい省エネ基準や要件をクリアしなければいけません。

具体的にどの設備をどのくらい導入すればよいかなどの条件が明確ではないので、知識のない人が認証を取得するのはなかなか大変だと思います。

そこで、ZEBプランナーのような専門家の知識を借りた方が、スムーズに認証を取得できます。

専門家に依頼するため、ここでも費用がかかってしまうのが懸念点です。

積極的に利用しよう!ZEB化で使える補助金について

では、ZEB化で利用できる補助金をいくつかご紹介します。

要件を確認して積極的に利用してください。

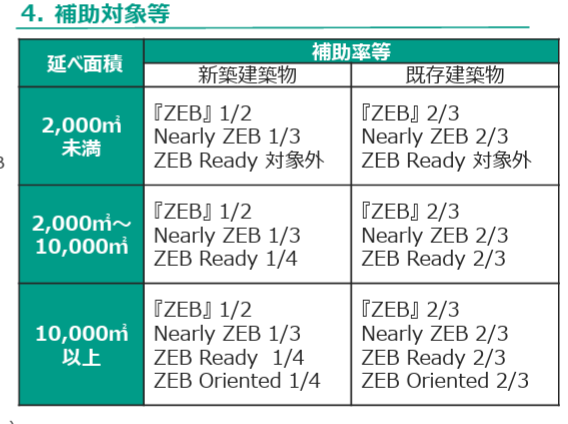

建築物のZEB化・省CO2化普及加速事業

業務用施設のZEB化、省CO2化の普及加速に資する高効率設備導入などの取り組みを支援してくれます。

対象者

建築主等(保有者)・ESCO事業者・リース事業者等

対象建物

新築・既存の両方

補助率

補助要件

- ZEBの基準を満たすとともに、計量区分ごとにエネルギーの計量・計測を行い、データを収集・分析・評価できるエネルギー管理体制を整備すること。

- 需要側設備等を通信・制御する機器を導入すること。

- 新築建築物に関しては、省エネ設備を導入すること。

- ZEBリーディング・オーナーへの登録を行い、ZEBプランナーが関与する事業であること等。

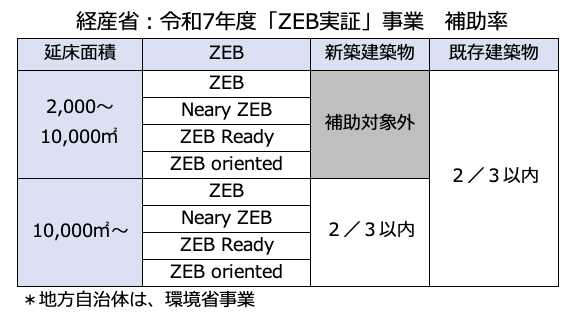

ZEB実証事業

ZEBの導入モデルを創出・普及させることを目的とした国の補助金制度です。

対象者

民間企業、地方自治体、病院、学校法人、福祉施設など

対象建物

10000㎡以上の新築建築物と2000㎡以上の既存建築物

補助率

対象設備

断熱材・窓・空調・換気・照明・給湯・昇降・太陽光・蓄電池・BEMS

義務化に向けて準備を進めよう!

ZEBは現段階では義務化されていませんが、段階的に省エネ基準の義務化が強化されており、2030年までにはすべての新築建築物で高い省エネ性能が義務化されると推測されます。

それに向けて、今から建物の省エネレベルをZEBに近づけていきましょう。

建設業界では他社との差別化につながるので、ZEBを建てられるように準備を始めていってください。

素晴らしい仕事仲間と出会うなら、「KIZUNA」!

「仕事を増やしたい」

「協力会社が足りない」

そんなお悩み、KIZUNAで解決できます!!

KIZUNAは、建設業向けビジネスマッチングサービスです。

完全審査制で安心安全にやりとりできます。

見やすくシンプルな掲示板で、誰でもすぐに使いこなせます。

無料で登録できるので、ぜひ使いやすさを体感していってください♪

コメント