海外の街中を見てみると、電柱が1本もなく広々とした綺麗な街並みが広がっています。

電柱がないだけで道が広くなり、快適に移動することができます。

日本でも、2016年12月に電柱の地中化を促進する「無電柱化の推進に関する法律」が施行され、無電柱化を目指す動きが出てきています。

しかし、一向に進んでいる気配がなく、日本において電柱があるのは当たり前になってしまっています。

今回は、日本の電柱事情と電柱の地中化についてお話ししようと思います。

電柱の地中化の仕組み

地中化による無電柱化の方法はいくつかあります。

- 〇電線共同溝方式

- 〇直接埋設方式

- 〇自治体管路方式

- 〇要請者負担方式

- 〇単独地中化方式

電線共同溝方式

一番主流の整備方法で、道路内の地下空間を利用して電線や通信線を収容します。

電線管理者によって電線や地上機器が整備されます。

直接埋設方式

道路敷地内へ直接電力線や通信線を引く方法です。

管路や電線類の収容部材が不要なので、仮設材や資材の削減ができます。

コスト削減だけでなく工期の短縮もできるというメリットがあります。

パリやニューヨークなど無電柱化が一般化している国ではこの方式が主流です。

自治体管路方式

地方公共団体が管路設備を設けて無電柱化する方法です。

構造は電線共同溝方式とほぼ同じで、管路等は地方公共団体が管理します。

要請者負担方式

各地方の無電柱化協議会により優先度が低いと判断された地域において無電柱化を実施する場合に使用する方式です。

原則として、地中化の費用は要請者が全額負担します。

単独地中化方式

電線管理者が自らの費用で行い、管理する方法です。

管路は道路占用物件として電線管理者が管理します。

昭和61年頃はよく使われていた方法ですが、今はほとんど実施されていません。

この他にも、「軒下配線」や「裏配線」による無電柱化方法があります。

電柱を無くす方法は地面に埋める以外にも存在するので、日本でももっと普及してもいいと思います。

しかし、そううまくいかないのでしょうか…。

世界の無電柱化率と日本の現状

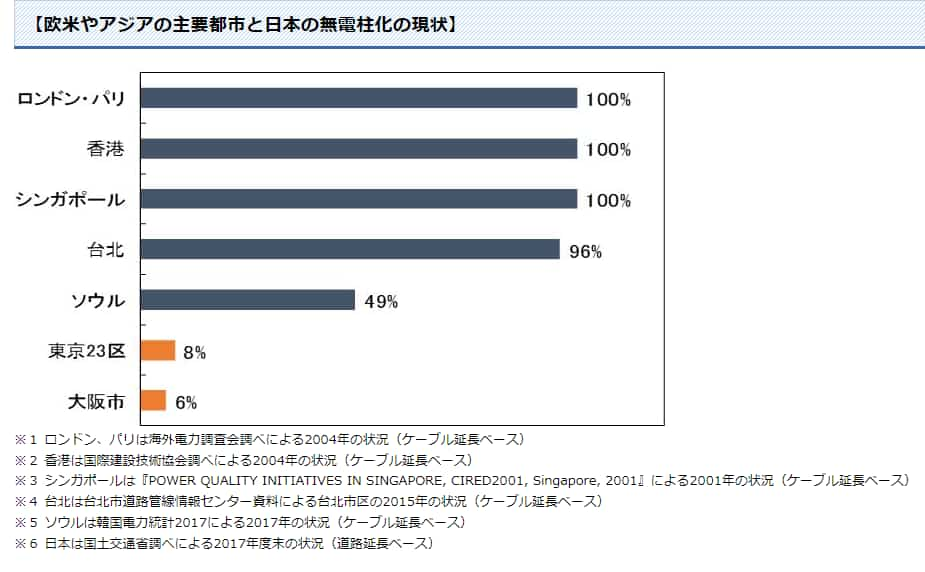

下のグラフは、欧米や日本の無電柱化率を表しています。

画像出典元:国土交通省

見て分かるように、多くの先進国で無電柱化が進んでいることが分かります。

ロンドンやパリは5年以上前に完全な無電柱化を実現しています。

それに比べて日本の状況は深刻で、10%にも至っていません。

しかしこれは6年前の話で、現在東京では、「2040年までに都道全域の電柱地中化の完了を目指す」としています。

2020年度の東京オリンピック・パラリンピックの開催に向けた取り組みで無電柱化を推進してきたため、2019年末には東京都の首都高速中央環状線内側エリア「センターコアエリア」内の都道で無電柱化がほぼ完了しているそうです。

また、東京だけでなく地方の観光地でも、無電柱化が行われています。

埼玉県 川越

静岡県 富士市

岐阜県 白川郷

日本の無電柱化が進まないのはなぜ?

とはいえ、日本の無電柱化はなかなか進んでいません。何故なのでしょうか。

その理由は下の4つに代表されます。

- 高額な費用

- 権利関係の複雑さ

- 工期が長い

- 狭い道路での整備が困難

1つずつ見ていきましょう。

高額な費用

電線を地中に張り巡らすのは、電柱を使うよりもコストがかかります。

今主流となっている電線共同溝方式では、1キロあたり約5.3億円の費用がかかるそうです。

この費用のうち自治体や電線管理者が負担するのは、国の支援分を差し引いても1.7億円もの高額な費用を用意する必要があります。

こんな費用を簡単に出せる団体はほとんどなく、地方は特に電柱の地中化が進まないのです。

そこで、電線共同溝方式ではなく直接埋設方式を採用することで1キロ8000万円まで下がるので、こちらを採用すれば無電柱化はもっと進んでいくと考えられます。

しかし、直接埋設方式は地価の様子がほとんど把握できず、断線してしまうと停電が長時間続くことになるになるというデメリットもあります。

電線共同溝であれば安定した電気供給ができるため、トラブル回避のために電気共同溝を採用したいという気持ちもわかります。

それぞれデメリットがあるため、なかなか無電柱化が進んでいかないのです。

権利関係の複雑さ

電柱工事の際は、関係者に同意を得る必要がありますが、電柱1本の電線に関わっている事業者は複数います。

電力会社やケーブル事業者、通信業者など、それぞれの事業者に同意を得ないと工事を始められません。

それだけではなく、道路の管理者や周辺の住民、国土交通省なども関わってくるため、全ての人にどんな工事をいつやるのか説明して、同意を得なければいけないのです。

工期が長い

工事を始めるだけでも一苦労ですが、工事開始後も様々な部分に時間がかかります。

無電柱化する際、水道管やガス管を動かしてから本体工事に入り、そこから管路を地中に設置していくため、設計から復旧工事の完了まで約7年程かかってしまいます。

工期が長いとその工事にばかり人員が割かれ、他の工事に手が回らなくなってしまいます。

また、近隣住民にも不便な思いをさせるため、地中化が進まない大きな原因の一つとなります。

狭い道路での整備が困難

歩道がない、または歩道の狭い道路では、地上機器や埋設管路の設置スペースの確保が難しいため、電柱の地中化が難しいようです。

「こんなことなら、そもそも電柱を立てなければよかったのに。」と思いますよね。

なぜ日本にはこんなに電柱が多いのでしょう。

いつから電柱が建てられるようになったのでしょう。

日本の電柱の歴史

日本でも、無電柱化の流れは戦前からありました。

しかし第二次世界大戦の敗戦後、速やかな市街地の復旧が第一課題となり、「一時的に」といって電柱が建てられていったのです。

地中化はコストと時間がかかることから、落ち着いてから地中化に移行しようという結論に至ったのですね。

しかし、高度経済成長期に入り電気や通信の需要がさらに活発化し、電柱を新しく建てないと対応できなくなってしまいました。

このような状態が何十年も続き、結果今の「電柱があるのが普通」の日本になってしまったのです。

ロンドンやニューヨークでも、かつては街が電柱に覆われていました。

ニューヨークの電線は当時裸線で、それにより感電死する人が激増し、社会問題にまで発展したそうです。

その問題を解決するため、19世紀末に電柱の地中化が行われ、そこからは電柱が建てられていません。

一方、日本では被膜技術が発達し、裸線が覆われていたため感電の事故が多発しなかったのです!

日本の技術は素晴らしいものですが、もし感電の事故が問題になっていれば、電柱の地中化はもっと進んでいたかもしれません。

このような歴史から、日本では今も電柱が存在しているのです。

無電柱化のメリット・デメリット

では、無電柱化をするとどんなメリット、デメリットがあるのでしょうか。

【メリット】

景観が良くなる

一番のメリットは、やはり電線が無くなることによる景観の良さです。

空が広くなり、歩きたくなるような美しい街並みを実現できます。

防災に強くなる

電柱があると、地震など災害が起きた際に倒れるリスクが高く、非常に危険です。

電柱が地中化されることで、人や建物への被害も減り、未知を塞がれて逃げられなくなるリスクも無くすことができます。

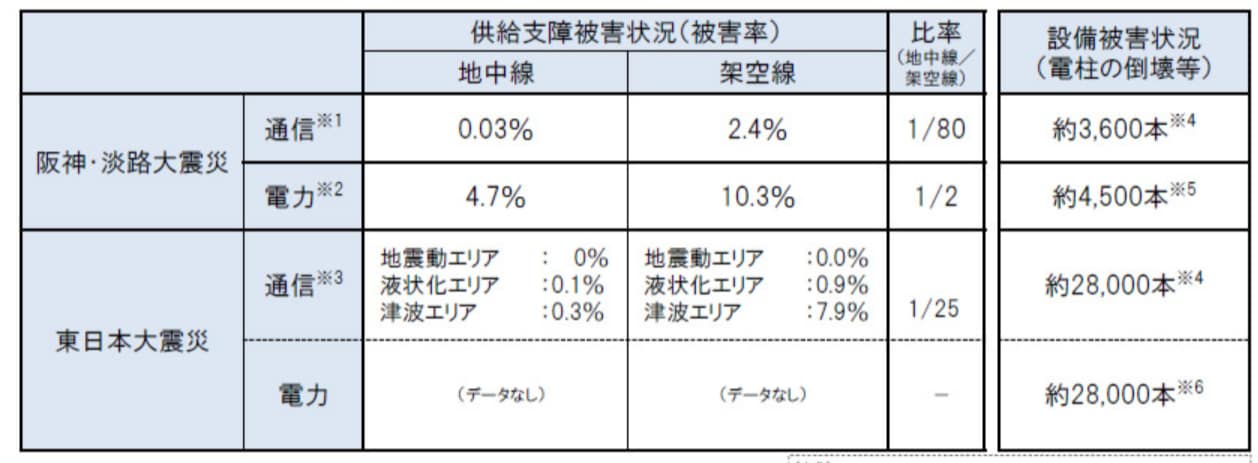

実際、阪神淡路大震災や東日本大震災でも、架空線より地中線の方が通信も電力も被害が最小限に抑えられていることが分かっています。

画像出典元:国土交通省

通行の安全性向上

歩行者や自転車が電柱を避けて通る必要がなくなり、快適な通行が実現します。

車と接触するリスクが減るため、安心して移動することができます。

防犯効果

電柱を伝って人の家に入られるリスクが減り、街の防犯力も高まります。

地方の活性化

街並みが綺麗になって歩きやすくなることで観光スポットに発展する可能性も。

人が来るようになれば地方の活性化に繋がり、大きな経済効果をもたらします!

【デメリット】

高コストと長工期

日本で無電柱化が進まない理由の部分で話しましたが、やはり地中化実行における高コストと超工期が一番の問題です。

全ての電柱を地中化するとなると、いったいいくらかかるのでしょう。

借金の減らない日本において、地中化が後回しになってしまうのも仕方ないことなのでしょうか…。

工期が長いのも難点です。

周辺住民への影響、人員の確保のことを考え、工期のせいで地中化を実行できない地域も多いのではないでしょうか。

災害時、復旧に時間がかかる

地中化するとどこに障害があるのか目視できないため、破損個所の特定に時間がかかります。

それにより、復旧にも時間がかかってしまうのです。

地震大国の日本では、災害時に衝撃で断線しないよう、電線の長さはゆとりを持たせるなどしっかり対策を行っているそうですが、一度断線してしまうとやはり復旧まで時間がかかるのは確実です。

このように様々なメリットがある一方、大きなデメリットも抱えています。

そうした問題を受け、軒下配線など地中化以外の方法で無電柱化を目指す試みも進められているようです。

まとめ

日本の無電柱化は少しずつ進められているものの、コストや工期の面で一気に進めることは難しいようです。

しかし、日本には素晴らしい技術力があります。

その技術力を使って地中化以外で効率のいい方法を見つけ出し、日本でも無電柱化を実現してほしいと思います。

コメント