建設現場には高価なものがたくさん揃えられているため、資材や機材が盗難被害に遭う事件が頻繁に発生しています。

今まで被害がなくても、今後ターゲットになるかもしれません。

盗難に遭って泣き寝入りしないように、ここで盗難についての知識や対策方法を学んでいきましょう。

建設現場での盗難は多い?

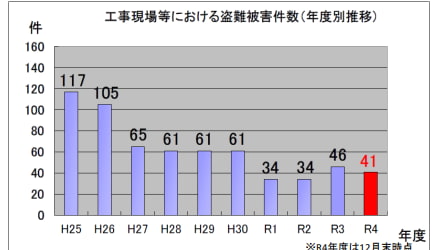

関東地方整備局の調査によると、工事現場の盗難被害件数は年々減少傾向にはありますが、令和3年からまた少しずつ増加してしまっているようです。

また、 令和3,4年度の県別盗難発生数を見ると、茨城県と埼玉県で被害数が多いです。

盗難被害が多いのは敷鉄板や鋼材です。

2023年11月末にも、20代のカップルが青梅市にある病院の建設現場から工具などを盗んで逮捕されています。

このように、建設現場での窃盗は身近に発生しているのです!

なぜ盗むのか

建設業で使う資材や機材は高価なものが多く、高額で買い取ってもらえるようです。

盗難被害の多い敷鉄板や鋼材、銅線などの電線類は特に高値で取引されており、狙われやすいようです。

さらに、敷鉄板には識別番号がついていないため被害品を特定するのが難しいという点も、盗難のターゲットにされる理由でしょう。

建設現場で盗難に遭いやすい資材・機材は?

建設現場や事務所で盗難に遭いやすい資材や機材は、次のものが挙げられます。

- 金属資材(銅線・アルミ・ステンレス建材・鉄板など)

- 電気ケーブル・銅線

- 電動工具

- フルハーネス型安全帯

- 重機・建機(油圧ショベルカー・高圧コンプレッサー・発電機・高圧洗浄機など)

- 事務所の備品(パソコン・電子機器など)

- 廃材

- その他(重機の鍵・自販機・窓ガラス・金銭類)

このように、大小関係なく金目のものが取られてしまうのです。

建設現場や事務所には高価なものがたくさんあることを理解して、防犯対策をしっかり行いましょう。

当てはまると危険!?被害に遭いやすい事務所・現場の特徴

盗難の被害に遭いやすい現場には、いくつかの特徴があります。

自分の現場や事務所がその特徴に当てはまっていないかここで確認してみてください。

人の出入りが激しい

人の出入りが激しい現場だと、作業員とは関係ない人が入り込んでも気づかない可能性があります。

常に現場の作業員を人数や顔を把握し、不審な人物にすぐ気づける環境を作ることが重要です。

車両や荷物の搬入口は特に気をつけて、防犯カメラを設置する必要がありそうです。

資材置き場が人気のない場所にある

盗難は基本的に人目の少ない夜間に行われます。

資材置き場が郊外にあると、一目を気にせず資材や機材を運ぶことができるので盗難の被害に遭いやすいです。

また、資材が野ざらしになっている場合も危険です。

盗みやすい環境を自ら作っているも同然で、ターゲットにされやすくなるので必ず仕舞うようにしてください。

建機・重機の鍵が差しっぱなし

たまに重機のカギを差したままにしていたら盗まれたという話を聞きますが、それは盗難意識が低いと言えるでしょう。

通常の車も、鍵が差しっぱなしだったら盗まれるリスクも高まります。

重機は高価であり高値で売れるため、鍵が差したままのものは「盗んでくれ」と言っているようなものです。

簡易的な鍵での施錠しかしていない

鎖や南京錠、開錠しやすい簡易的な鍵では、簡単に開けられてしまいます。

施錠は防犯能力の高いディンプルキーなどを使い、完全に施錠できるようにしてください。

死角が多い

死角が多い現場は、防犯カメラがあっても隠れながら盗難することができるため犯人特定が難しくなるというデメリットがあります。

犯行の一部始終が見えていなければ逮捕することもできないので、死角になりそうな場所にこそ防犯カメラを設置する必要があります。

鍵の所在が曖昧

現場や事務所での盗難は、内部犯であることもあります。

上記で紹介したカップルでの盗難事件も働いていた作業員が起こしたものです。

事務所や建設現場の鍵を誰が持っているのか所在が不明だと、内部での犯行が行われやすいです。

鍵の管理を徹底することで内部の犯行防止にも繋がるので、面倒と思わずにしっかり管理していきましょう。

自分の現場や事務所で当てはまっているところはありましたか?当てはまっている点が多いと盗難に遭う確率が高いので、一度現場や事務所の環境を見直すことをおすすめします。

盗難被害を防ぐための対策方法8つ

盗難を防ぐためにはどんな対策をしていけばいいでしょうか。

考えられる対策方法を見ていきましょう。

警備員を配置する

夜間や長期休暇などは現場や事務所に人の出入りがなくなるため、盗難のリスクが上がります。

人がいない時間に警備員を配置することで、盗難がしづらい環境を作ることができます。

警備員が立っているところにわざわざ侵入しようと思う人はいないと思うので、盗難のリスクをぐっと下げることができます。

警備を頼むことで、万が一の時でも警備会社や警察に迅速に対応してもらうことができます。

防犯カメラを設置する

防犯カメラは気軽に設置出来て盗難防止効果も高い一番おすすめの防犯対策です。

最近のカメラは解像度が高いため犯人の特定がしやすいですし、赤外線暗視カメラ内臓であれば夜間でも綺麗な映像を映すことができます。

防犯カメラが設置されているだけで抑止効果もありますし、小型のものもあるので犯人に気づかれずに撮影できます。

ただし防犯カメラでは犯行を止めることはできないので、犯行後に迅速に捕まえられるように解像度の高いカメラを設置することをおすすめします。

防犯カメラの機能や選び方、おすすめメーカーはこちらで紹介しているので、ぜひご覧ください。

鍵のかかるところに仕舞う

工具やハーネスなどの比較的小型のものは、鍵がかかる場所に仕舞って鍵を持ち帰るようにすることで盗難を防止できます。

一番手軽ですぐに実行できる盗難対策なのでおすすめです。

センサーライトや警報装置を設置する

センサーライトとは、人が近づくとライトが点灯するもので、住宅街で設置している人が多いです。

ライトが点灯すると同時に録画を開始するものもるようなので、人目の少ない現場は特にこのような仕掛けを導入するのがいいでしょう。

警報装置は、侵入者を感知したら警報がなる仕組みになっています。

大きな音が鳴るので周りの人に異変を伝えることができますし、犯行を防止する効果もあります。

警報装置と一緒に防犯カメラを設置しておけば、犯人の特定にも繋がります。

発信機をつける

重機や建機に追尾機能のある発信機をつけておけば、万が一盗まれても場所を特定することができます。

盗まれたものは探し出すのが困難なので、発信機を付けるのはおすすめです。

しかし、これだけでは犯罪を防止したり犯人を特定したりすることは難しいので、防犯カメラや警報機などと併用して利用しましょう。

名前や社名を付けておく

工具に対しての対策になりますが、名前や社名のシールを貼ったり掘ったりしておくことで、それを消す手間が発生するので盗難されにくくなります。

万が一盗まれてしまっても、リサイクルショップなどで売られる時に買取業者に盗品だと気づいてもらうことができます。

工具防犯登録に加入しておく

工具防犯登録とは、工具の製造番号と所有者を登録しておくことができるものです。

登録することで、万が一盗難に遭っても工具の所有者を特定することができます。

すぐに特定できるため、警察署への被害届もスムーズに提出できるようです。

登録方法は、登録認定店で工具を購入し、その場で申し込むことで登録シールを貼ってもらうことができます。

登録完了はメールで通知してくれるそうです。

登録料として550円が必要になることを把握しておいてください。

防犯登録認定店はこちらから探すことができます。

建設工事保険に入っておく

建設工事保険とは、建築工事中に発生した不測的かつ突発的な事故による損害を補償する保険です。

場合よっては盗難も補償対象に入りますが、全ての盗難が対象になるわけではないので注意してください。

補償対象となるのは、工事現場に保管していた資材や据付設備が盗まれた場合などです。

また、被害に遭ってから30日以内に盗難に気づかなければ補償対象外となるので注意してください。

被害に遭ってしまったら…

万が一被害に遭ってしまったら、どうすればいいか分からないですよね。

実際に盗難が起こった時に冷静に対処できるように、対処方法を知っておきましょう。

現場はそのままにする

まず、盗難にあった現場はものを動かさずそのままにしましょう。

犯人の指紋が残っている場合もあるので、警察が犯人を特定しやすくなります。

すぐ警察に被害届を出す

現場をそのままにして、すぐに警察に被害届を出しましょう。

被害者の意見を聞いて事実確認を行い、防犯カメラの映像や防犯登録で盗難品だと分かれば犯人の逮捕に踏み切ることもあるので、しっかり被害届を出すことは大事です。

警察に行く際、身分証明書と印鑑を持っていくのを忘れないでください。

最寄りの警察署か交番に行って被害届を出したい旨を伝えれば、被害届を出してくれます。

名前や住所、盗まれたものの特徴や被害状況などを聞かれます。

詳細を話すことで警察も動きやすくなるので、できるだけ詳しく伝えましょう。

その後、警察からの連絡を待ちます。

防犯カメラを設置して安心の環境を作ろう!

愛用していた工具や重機が盗まれるのはすごく悲しいことですよね。

盗まれると作業に支障が出てしまいますし、悪いことしかありません。

盗まれてから後悔しないように、常に防犯対策を行っておきましょう。

上記で紹介した対策の中では、防犯カメラを設置するのが一番おすすめです。

弊社では防犯カメラも取り扱っています!

価格や機能を知りたいなど、些細な質問でも構いません。

お気軽に電話やメールでお問い合わせください♪

コメント