近年、人口減少や少子高齢化により、公共施設の必要数も年々減ってきています。

そこで注目を集めているのが「スモールコンセッション」という取り組みです。

どういった取り組みなのか、建設業への影響はあるのかなど、気になる部分を紹介していきます。

ぜひ最後まで見ていってください。

スモールコンセッションとは

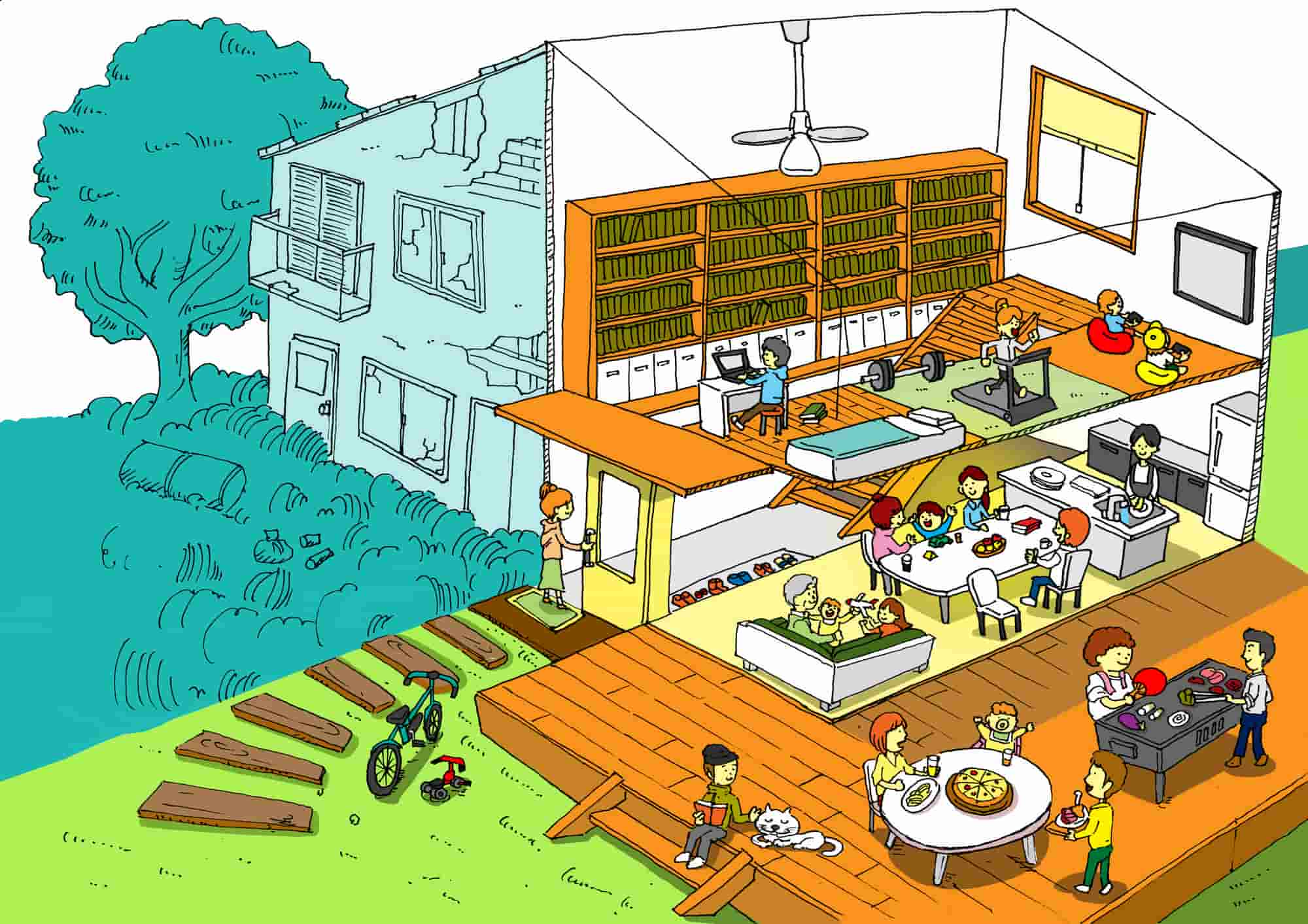

スモールコンセッションとは、地方公共団体が所有している小規模な遊休不動産(企業活動にほとんど利用されていない建物)を活用した事業運営を行い、官民連携で地域活性化につなげる取り組みのことです。

これまでのコンセッション(公共事業等運営事業)は、空港や道路、電力などの大規模インフラに対して行われてきました。

それに対してスモールコンセッションは、空き家や廃校、古民家に対しての取り組みであり、地方への人口流入や地域活性化につながるとして期待されています。

従来のPPP/PFIとの違い

PPPとは、「パブリック・プライベート・パートナーシップ」の略で、公民が連携して公共サービスの提供を行う構想のことです。

PFIは、公共施設等の設計・建設・維持管理・運営に民間の資金とノウハウを生かし、公共サービスの提供を民間メインで行うことにより、効率的かつ効果的な公共サービスの提供を行うことができるという考え方です。

PFIはPPPの中の一つの手法であり、他には市場化テスト・公設民営などが含まれています。

PPP/PFIとスモールコンセッションの違いは、対象事業の規模です。

PPP/PFIは、人口10万人以上の自治体に導入検討既定の策定・運用を内閣府により求められています。

「策定の手引き」では、対象事業の基準を「事業費の総額が10億円以上の公共施設設備事業」と定めています。

このように、PPP/PFIでは大規模事業の提供を想定した取り組みになっています。

一方、スモールコンセッションでは事業規模10億円未満程度が想定されています。

このように、対象事業規模の違いがPPP/PFIとスモールコンセッションとの違いです。

スモールコンセッションが推進される背景

スモールコンセッションが注目される背景においては、少子高齢化や人口減少による公共施設の営業が挙げられます。

少子化や人口減少により、空き家や空き施設、廃校が増えています。

加えて、相続等の理由で古民家などの空き家を公共団体に寄付する割合も増えているようです。

それに反比例するように、地方公共団体の職員は減少傾向にあり、職員一人の負担が増えています。

人材や財政に限りがある一方で、公共自治体の所有する不動産の維持費は年々増えてしまっているのです。

このような背景から、空き施設や空き家を有効活用しながら地域活性化を促進できるスモールコンセッションが注目されるようになったのです。

スモールコンセッションのメリット

地方創生につながる

空き家や空き施設があるのは基本的に人口が流れてしまう田舎の方です。

田舎の空き家や空き施設を活用して新しいサービスを生み出すことで、地方への人口流入が活発になり地方創生につながります。

新しいビジネス創出の機会になる

スモールコンセッションでは、空き家や空き施設の活用に地域の中小企業が手を挙げることが期待されています。

地域密着型の企業やスタートアップ企業が知恵を絞って新たな価値を生み出すことが求められるのです。

地方公共団体のインフラや設備が維持しやすくなる

地方自治体が民間企業と協力することで、インフラや設備に最新技術を取り入れることができます。

それにより、インフラ設備の維持管理を効率化し、運営コストの削減ができます。

運営しやすい

スモールコンセッションは、PPP/PFIと比べて規模が小さいため、比較的資金調達がしやすいです。

また、運用ハードルも低いので官民連携で始めやすいのも特徴です。

建設業への影響は?

コスト削減

スモールコンセッションは空き家活用なので、建設業者は既にある建物を改装したり設備を整えたりする仕事が増えます。

一から建てる必要がないので、必要な建材や労働力が少なくて済みます。

スモールコンセッションが促進されれば、建設業にとってもコスト削減につながります。

新技術の活用

スモールコンセッションでは、地方公共団体が所有する空き家・空き施設を民間企業が運営します。

そのため、民間企業が持つ最新技術を活用しながら空き家運営ができるのです。

リノベーションなどが必要な場合、建設業者もその最新技術を使うことができるので、作業効率の向上、コスト削減が叶います。

今までにない最新技術を活用する機会になるので、建設業全体のDX化を促進できます。

仕事量が安定する

空き家や空き施設は地方公共団体が所有しているものなので、それら建物の改装や設備メンテナンスを依頼されることが増えれば、建設業の仕事も増えます。

公共団体の依頼なので、安定した仕事量を獲得することができるようになります。

このように、スモールコンセッションは建設業にとってもいい影響を与えてくれます。

今後の動きに注目していきましょう。

スモールコンセッションの成功事例

では、スモールコンセッションの成功事例をいくつかご紹介します。

ここでスモールコンセッションへのイメージをさらに膨らめてみてください。

岡山県津山市

岡山県津山市では、重要伝統的建物群保存地区の町屋を観光ホテルとして再生させる取り組みを行いました。

江戸時代後期に建てられ、住居として使われていた町屋群でしたが、平成25年に津山市に寄付されてからはずっとその活用方法が模索されていました。

地域活性化や観光地化を目的に観光の拠点施設としての整備が行われ、スモールコンセッションにより見事観光施設として生まれ変わったのです。

施設は1日限定3組の一棟貸し宿泊施設となっており、宿泊棟3棟、ラウンジ1棟で構成されています。

各棟にキッチンやヒノキ風呂、プライベートな庭に縁側風のテラスがあります。

日本酒を部屋のお風呂にいれて酒風呂体験ができるなど、その場所でしか体験できないサービスも提供しているのも魅力です。

2024年7月には、人口20人未満の部での最優秀賞である「大臣賞」を受賞しています。

福岡県田川市

田川市では、統廃合によって廃校になった「猪位金小学校」をスモールコンセッションにより蘇らせています。

廃校から3年後の2017年4月にオープンし、地域交流・宿泊・起業支援などを行う複合施設「いいかねPalette」に生まれ変わりました。

施設内では、無料で使えるフリースペース、音楽ライブやマルシェができる中庭、体育館など遊びに使えるスペースがあります。

また、オフィスや店舗として使える貸しスペースもあり、働く場所としても利用できます。

さらには、泊まるだけでなく住むこともできるようです。

2018年に一度解散したものの、もう一度組織を立て直し、音楽をコンセプトにした空間に生まれ変わらせたことで、開業6年目にして黒字を達成ました。

まとめ

スモールコンセッションは、今後も多くの地域で進められていくことでしょう。

それに伴い、建設業の仕事も空き家改修が増えてくる可能性があります。

今後のスモールコンセッションの動きに注目していきましょう。

コメント