どの業界でも人手不足が深刻になっているため、警備ロボットに注目が集まっています。

しかし、現状の導入実績は実証実験止まりのものが多く、資金力がある企業でしか導入が進んでいない状況です。

人手不足が特に深刻な建設業でも、警備ロボットの導入が検討されています。

今回は、警備ロボットの種類や導入メリットなど、基本的な情報を見ていきましょう。

建設業界で警備ロボットに注目が集まっている!

毎年10万人のペースで就業人数が減っている建設業。

毎年10万人のペースで就業人数が減っている建設業。

人手不足を補うために、建設ロボットの開発・導入が進んでいます。

今回紹介する警備ロボットは、現在韓国の建設業界で注目を集めているようです。

日経XTECHによると、韓国の巡回ロボット専門企業である「ドグコンガン」が、自立走行型巡回ロボットの実証事業を終えたと発表したそうです。

今回の実証事業は、ロボットが走行しやすい建設設計・構築のための実証データ確保やガイドラインの策定、現代建設の建築・住宅・複合開発などの現場に自立走行巡回ロボットを導入するための事前実証を目的として実施されました。

屋外巡回ロボットを1台用意し、建物の社屋外部の駐車場や道路を巡回しながら実証を行ったそうです。

ドグコンガンの巡回ロボット「パトローバー」は、屋外利用に特化したモデルで、防塵・防水性能と高い耐久性を備えています。

そのため、悪天候でも難なく自立走行が可能です。

AIを搭載しているので、火災やガス漏れ・異常音・人を認識し、危険な状況を把握して適切な対応ができます。

パトローバーの機能としては、次のことができます。

- 禁煙エリアで喫煙者を発見したら案内放送を送出

- 電気自動車の充電ステーションで高温を検知

- 人が接近すると案内放送を送出

- 定期巡回し走行データを収集

今後、パトローバーのAI機能を強化し、スマートシティやロボットが走行しやすい建築など、未来の建設事業へとつなげていくそうです。

このような建物内での巡回ロボットの利用が広がっていくことで、建設現場での警備ロボットの設置が当たり前になり、人手不足の中でも安全な現場環境を生み出せます。

今後、建設業界でも主流になりそうな警備ロボットについて知っていきましょう!

警備ロボットとは?

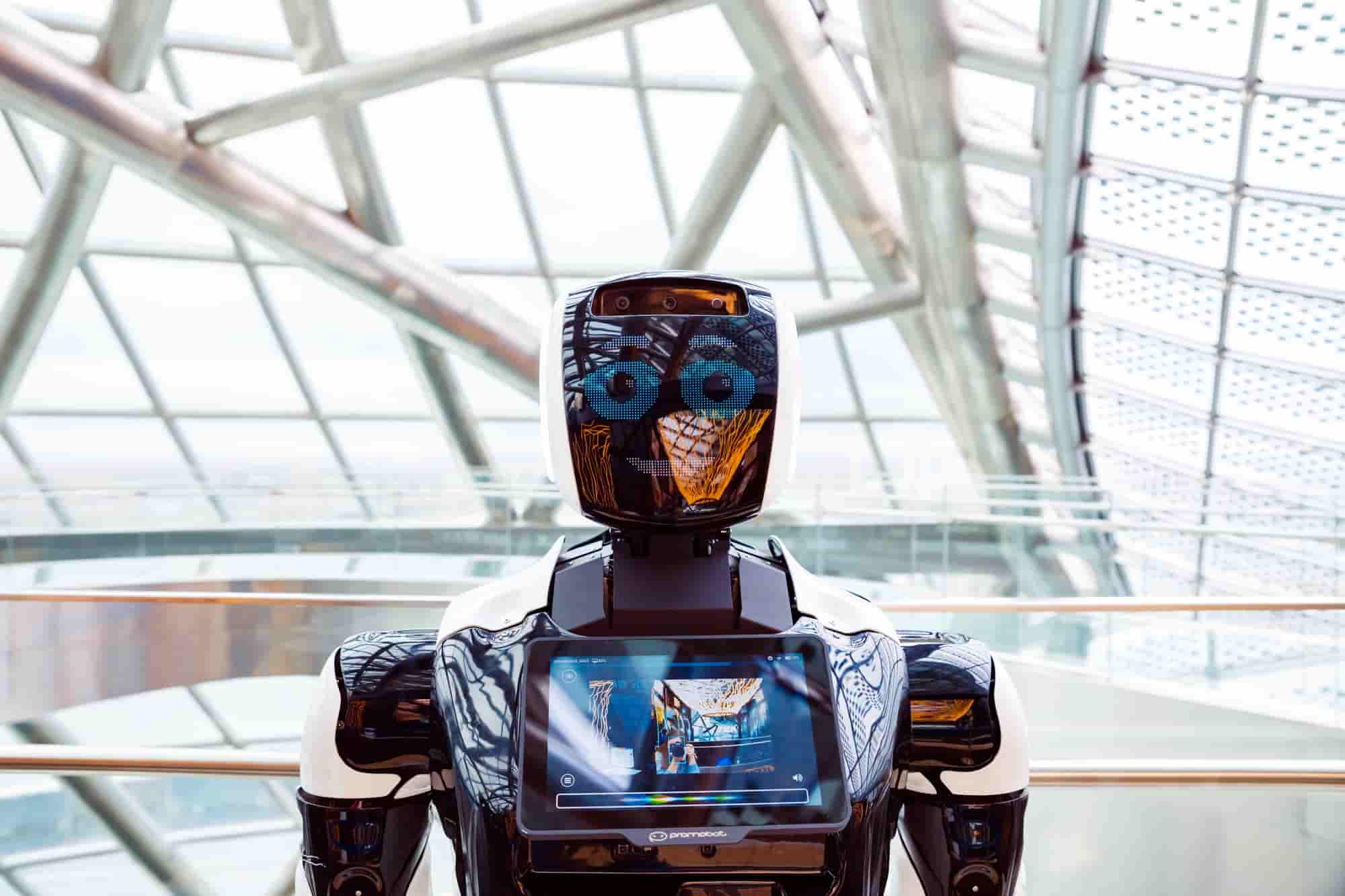

警備ロボットとは、高性能のカメラ・センサー・AIなどの最新技術を搭載し、自立走行によって警備を行うロボットのことです。

最新技術を搭載したロボットがパトロールすることで、現場での事故や盗難、禁止行為などを防止することができます。

人による警備は、時間によって交代が必要だったり、人手不足が発生したりする点がデメリットです。

しかし、ロボットであれば休憩も交代も必要ないので、24時間稼働し続けられます。

高画質のカメラやAIによる顔認証機能が搭載されているものが多く、人の顔を識別したり録画して保存したりできます。

これにより、不審者の早期確保や傷病者の早期対応につなげられます。

現在、市役所や高層ビル、空港などで導入されています。

警備ロボットの種類

警備ロボットは「巡回型」「ドローン型」「遠隔型」の3種類に分けられます。

それぞれどういった違いがあるのか見ていきましょう。

巡回型ロボット

あらかじめ設定されたルートを自立走行し、施設内の安全確認や異常検知を行う警備ロボットです。

ロボットの性能によりますが、顔認証による犯罪防止、異常を検知して防災センターに通報、ガスや火災の検知、施設案内など、異常検知以外にも応用できる機能が搭載されているロボットもあります。

連続稼働時間は3~8時間で、機械の性能によって異なります。

ロボット自身がバッテリー残量を把握して、自動で充電ステーションに戻る機能が搭載されているものもあるので、夜間など人がいない時に稼働させる場合は、その機能があるものを導入しましょう。

巡回型ロボットは、商業施設やビル、空港、工場などの場所で活躍しています。

ドローン型巡回ロボット

あらかじめ設定されたルートを自動飛行し、上空から施設や敷地内を監視する警備ドローンです。

空から警備するため、障害物に左右されることなく一度に広範囲を警備できます。

階段なども関係なく移動できるので、高層ビルでも全ての階を点検して回れます。

機動力が高いのが特徴で、万が一不審者が逃走した場合も、上空から追跡して確保のサポートをしてくれます。

セコムが巡回・侵入監視用に開発したドローン型巡回ロボットは、飛行距離最大12㎞、飛行速度最大36㎞/hを実現しています。

ドローン型巡回ロボットは、商業施設やビル、工場、スタジアムなどの大規模イベント会場、海(密漁監視)、建設現場などの場所で活躍しています。

遠隔型ロボット

人が遠隔操作して監視・作業を行う警備ロボットです。

人による判断が必要となるような、複雑な現場で導入されます。

ロボットには全方位カメラや赤外線センサーなどが搭載されており、人間がリアルタイムでその映像を見ながら操作します。

不審者・異音・異臭などを検知するだけでなく、ロボットアームが付いていてそのまま作業できるものもあります。

連続走行時間は平均8時間です。

ただし、1台に1人の操縦者が必要になるため、ロボット操縦のための人手が必要になります。

遠隔型ロボットは、化学物質を取り扱う工場、建設現場、農業、アミューズメントパークなどで活躍します。

警備ロボットを導入するメリット

このように、さまざまな場所で活躍できる警備ロボットですが、どんなメリットがあるのか見ていきましょう。

メリットを知れば、導入意欲も高まると思います。

人手不足を補える

警備ロボットを導入することで、人手不足を補うことができます。

警備ロボットは、警備員1人もしくはそれ以上の存在として仕事をこなしてくれるので、少ない人員配置でも警備を回すことができます。

ロボットの配置で省人化が進み、警備コストの削減にもつながります。

また、広い施設でも警備ロボットにある程度の範囲を任せることで、作業効率化につながり作業時間も短縮できます。

警備員の長時間労働も回避できます。

24時間警備できる

警備ロボットは、休憩や休暇が必要ないので、24時間いつでも稼働できます。

充電が必要ですが、施設内に充電ステーションを設置しておけば、稼働と充電を繰り返して24時間動き続けられます。

ただし、充電中はその場所から動けないので、24時間体制で警備する場合は、警備員も一緒に配備するか、警備ロボットを複数用意する必要があります。

一定の品質で警備できる

人の手による警備は、その人の性格や年齢、経験年数などで警備品質に差が出てしまいます。

一方、警備ロボットは設定したルートを必ず通って同じ動きができるので、一定の品質で警備できます。

ヒューマンエラーを補う存在としても活用できます。

高精度の監視・警備ができる

警備ロボットには、高性能なカメラやセンサーが搭載されているので、人の感覚では気づけない些細な変化や異常にも気づけます。

顔認証機能もあるので、不審者の特定ができたり異常検知後すぐに防災センターに通報したり、素早い対応ができるのもメリットです。

これにより、警備の質が高まります。

教育コストの削減

警備ロボットには、警備のやり方を教える必要がありません。

導入後すぐに警備につけるので、教育コストがかからず初日から高いパフォーマンスを発揮します。

人の場合、教育してもすぐに辞めてしまうリスクもありますが、警備ロボットはそういったリスクもないのでコストパフォーマンスが高いのです。

危険な場所へも入っていける

化学物質などを扱う工場や建設現場など危険が伴う場所でも、警備ロボットであれば難なく入っていくことができます。

そういった場所で利用できる警備ロボットは耐久性が高く作られているので、人が行くのは危険が伴う場所でも安心して入っていくことができます。

要確認!警備ロボットの課題

このようにメリットがたくさんあるように思える警備ロボットですが、まだまだ課題も存在します。

何がネックになっているのか見ていきましょう。

初期費用が高い

今の段階では、警備ロボットの導入費用はかなり高いです。

セコムの警備ロボットはレンタルで月30万円、アルソックの警備ロボットは買取で1500万円かかります。

このように、資金に余裕がある大規模企業でなければ導入ハードルがかなり高いです。

また、メンテナンスや修理などの管理費もかかります。

突然停止する恐れがある

警備ロボットは、システム障害や電池切れ、故障などで急に動かなくなる可能性があります。

全て停止してしまうと警備が全くできなくなってしまいます。

ロボットと一緒に警備員を配置したり、監視室を設置して人が管理したりする必要があります。

全てをロボットに任せるには、まだまだ時間がかかるでしょう。

日本での建設業向け警備ロボットの事例3選

大成建設 四足歩行の警備ロボット

画像出典元:大成建設ホームページ

大成建設株式会社は、TechShare株式会社と共同で、建設現場おける施工品質や安全確認などを自立走行または遠隔操作で行える四足歩行の巡回ロボット「T-InspectionX」を開発しました。

T-InspectionXは、以下のような特徴があります。

- 変化の激しい建設現場の環境下に対応する遠隔操作用の高性能カメラを搭載

- 自律巡回と遠隔操作を切り替えられる

- 映像・音声によるコミュニケーションが可能

- ロボット専用ケース付き

- バッテリー残量に応じて自動給電

- 自由かつ安全に階間移動が可能

竣工後のビル管理への活用だけでなく、病院・工場・インフラ施設等への巡回・警備への利用や立ち入りが困難なエリアでの維持管理業務などにも幅広く活用されていくようです。

清水建設とソニーグループ 巡回ロボットの実証実験

画像出典元:清水建設ホームページ

清水建設株式会社とソニーグループ株式会社は、建設現場における巡回・監視などの施工管理業務の効率化を目的とした巡回ロボットの実用化に向けて、共同実証実験を行ったそうです。

今回の実証実験では、移動ロボットのハードとソフトの両面での性能評価および技術検証を行ったそうです。

実験内容は、当時施工途中だった虎ノ門・麻布台プロジェクトのタワービルで、移動ロボットの検証機を動かし、歩行性能・監視性能・操作性能を検証するものです。

ハード面では、段差の昇降、狭い場所の通過、水たまりや穴などの歩行困難な場所の回避、ガラスなどの認識性能などです。

ソフト面では、ロボット歩行経路の作成、測位、回避動作の考案などを行いました。

これらを検証し、実務利用ができるかを確認したようです。

HMS株式会社 現場スキャンロボット

画像出典元:HMS株式会社ホームページ

車載カメラベンチャーを立ち上げたHMS株式会社は、3DスキャンとAI技術によって現場マップを自動生成する自律巡回ロボット「現場スキャンロボット」を開発しました。

現場スキャンロボットは、建設現場での自動運転・巡回により高精度の3D地図を作成します。

現場の工事進捗状況を自動的に検査・記録・比較できるようにシステム設計されているため、現場監督や施工管理の作業効率化に役立ちます。

防水仕様で砂や水の侵入ができないようになっているので、建設現場の厳しい環境下でもストレスなく利用できます。

コンパクトなフォルムなので、狭いスペースでも難なく通過できます。

まとめ

警備ロボットは、安定的に導入できれば作業効率を高めて人手不足を解消してくれます。

しかし、まだ課題が多いのも事実です。

建設業で使える警備ロボットも、まだまだ高額で導入ハードルが高いでしょう。

しかし、今後さらにAI技術が進んでいけば、警備ロボットが当たり前になるかもしれません。

そんな世の中になるように、資金を貯めて受け入れる体制を整えておきましょう!

コメント