「公共工事の仕事を受注して、仕事の幅を広げたい」と考える企業も多いでしょう。

しかし、公共工事の場合は依頼を受けるのではなく、入札といってオークションのような形式で受注者が決まります。

入札に参加するには条件もあるので、今回は公共工事を入札する流れや資格を解説していきます。

入札初心者の方はぜひ参考にしてください。

そもそも大企業じゃなくても入札できるの?

公共工事というと大規模工事のイメージがありますよね。

そうなると、中小企業の建設業者さんは「うちでは受注できる規模の工事はないか…」と考える方も多いと思います。

しかし、安心してください。中小企業であっても公共工事を受注することができます。

公共工事を依頼する発注者は、国・地方自治体・政府関係機関のいずれかになります。

加えて、国や公共団体と民間企業が共同出資している事業体が発注者になることもあります。

発注者によって工事の規模は異なるので、中小企業であっても企業の規模にあった公共工事を受注することができるのです。

中でも地方自治体が出している工事が受注しやすいと思います。

もちろん、受注するためには建設業許可や申請が必要であり、誰でも受注できるわけではありません。

しかし、要件を満たしているようなら、中小企業であっても公共工事の入札に挑戦してみてください。

公共工事を受注するメリット

公共工事を受注することは、企業にとってどんなメリットがあるのでしょうか。

みてきましょう。

大規模な工事に携われる

公共工事では、民間工事では経験できないような規模の大きい工事に携わることができます。

従業員の経験値を上昇させることにも繋がり、施工可能な工事の幅も広がります。

売上・利益が上がる

公共工事には、規模が大きい工事があることはもちろん、売上単価の高い工事もあります。

民間工事よりも単価が高い場合も多いため、受注することで売上・利益を増やすことができます。

小規模の工事から受注して経験を積み、大規模な工事を受注できるようになれば更なる売上を見込めるでしょう。

営業コストが低い

公共工事は入札価格での勝負となるので、営業に時間や人件費を割く必要がありません。

交際費なども発生しないため、通常工事を受注するためにかかる営業コストがかからないのが特徴です。

資金繰りがいい

工事によっては前払い金が支払われるため、工事着手時に資金が手元にある状態で施工することができます。

工事に必要な資材や機器などにもらったお金を使えるため、工事中の資金繰りに苦戦することがなくなります。

施工中に資金で頭を悩ませる必要がなくなるのはうれしいですよね。

倒産のリスクが減る

公共工事の工事代金は税金で支払われます。

確実に支払ってもらうことができるため、貸し倒れがなく、安心して工事を進めることができます。

企業の信頼度が上がる

公共工事を行うことで、企業が国や地方自治体から認められていることを証明してくれます。

そうすると、公共工事の入札に応募できる資格を持った企業として周囲からの信頼も高まります。

金融機関などの審査が通過しやすくなり、求人募集にもいい影響を及ぼすようです。

入札の種類は3つ!

入札には、「一般競争入札」「指名競争入札」「随意契約」の3種類があります。

それぞれ見ていきましょう。

一般競争入札

公共工事の入札でよく利用される方式。

不特定多数の事業者が参加することができますが、「建設業許可を持っている」など、一定の資格を持っている必要があります。

透明性・公平性が高く、省庁のガイドラインとも親和性が高いことから官公庁入札案件でよく利用されているようです。

一般競争入札の中に「条件付き一般競争入札」というものがありますが、これは土地や実績などで参加する企業を絞り込む方式です。

なお、選定方式にも「最低価格落札方式」と「総合評価落札方式」の2種類があります。

最低価格落札方式は価格のみで落札者を決める方式で、総合評価落札方式は価格以外にも能力などを審査し落札者を決める方式です。

一般競争入札は中小企業や実績の少ない企業もチャンスを得られるという特徴があります。

指名競争入札

発注者である企業が特定の企業を指名し、その事業者だけが参加できる入札方式です。

もっとも有利な条件を出した事業者が落札者となることや、選定方式も一般競争入札と変わりません。

指名される事業者の基準は発注者によって様々なので、こちらから売り込むことは困難でしょう。

参加へのハードルが高いものの、参加できればライバル企業の数が絞られるため、落札がしやすくなります。

随意契約

発注者が特定の企業を指名して直接契約をする方式です。

価格競争が起きないため、契約事業者は希望価格で契約しやすくなります。

ただし、公平性を担保するために発注者はなるべく2社以上から見積もりを取ることとされています。

公共工事を行う場合は競争入札を行うのが原則なので、随意契約は例外的方式として認知しておきましょう。

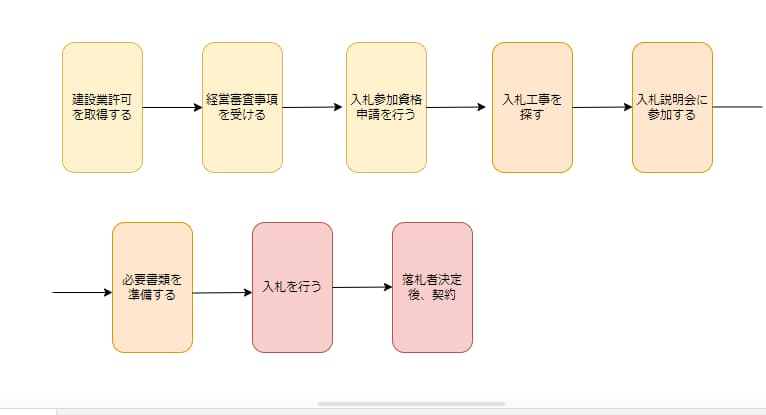

【画像で解説】入札までの流れ

では、公共工事の入札までの流れを見ていきましょう。

流れがわかりやすいように画像を入れていますが、一つずつ説明していこうと思います。

①建設業許可を取得する

まずは、建設業許可を取得しましょう。

公共工事の入札に参加するためには建設業許可の取得が必須条件の一つになっています。

建設業許可は一定の要件を満たしている必要があるので、自分の会社が要件に当てはまっているかを確認して申請を行ってください。

➁経営事項審査を受ける

経営事項審査とは、企業の規模や経営状況を確認し、公共工事入札をする企業として合格ラインに立っているかを調べる審査のことです。

建設業許可を受けた後に、各都道府県の建設事務所へ申請をしてください。

③入札参加資格申請を行う

入札に参加したい各自治体に入札参加資格申請を行います。

ここでも、参加希望者が契約対象者としてふさわしいかを審査します。

必要な申請書類を提出して審査に通過すれば、入札参加資格者名簿に登録されます。

④入札する工事をさがす

ここまでの作業が終わったら、いよいよ入札する工事を選びます。

国・自治体ごとに入札ができる工事は異なるので、公式ページや入札情報サイトから入札可能工事を選びましょう。

指名競争入札で指名された場合は、探す必要なく入札に参加できます。

⑤入札説明会に参加する

入札する工事の内容や入札金額を確定するためにも、入札関係資料をもらえる説明会には必ず参加しましょう。

案件によっては説明会への参加が入札要件に入っているものもあります。

⑥必要書類を準備する

入札に参加する際、必要な書類を準備しておく必要があります。

必要な書類は国・自治体によって異なるので、入札前に確認して準備しましょう。

⑦入札を行う

ここまできたら、いよいよ工事の入札です。

入札の方法は紙と電子の2種類があり、紙の場合は入札会場で、電子の場合はネット上で開札と落札者発表が行われます。

好きな方を選択できる場合が多いので、都合のいい方を選びましょう。

⑧落札者決定後、契約

落札者が決まれば、そのあとは落札者と発注者が契約を行います。

予め工事内容と契約内容は伝えてあるので、それに同意する形で契約は進みます。

もし契約内容の変更を希望する場合は、入札前に発注者に相談しておきましょう。

落札後はどうするの?

工事を落札した後の流れも気になりますよね。

発注者と工事請負契約を交わして、打ち合わせをしながら施工計画書の作成に取り掛かります。

施工計画書が完成したら、いよいよ施工に取り掛かるという流れです。

おそらくそこからは他工事と同じ流れだと思います。

登録に必要な資格、要件とは

入札に参加するためには参加資格を満たしている必要があります。

- 経営事項審査を受けていること

- 税金の未納がないこと

- 欠格要件に該当しないこと

欠格条件は以下のものになります。

①破産者で復権を得ない者

➁成年被後見人

③被保佐人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者

④民法第16条第一項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者

⑤営業の許可を得ていない未成年であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者

⑥契約の履行にあたり故意に工事もしくは製造を粗雑にし、又は物件の品質もしくは数量に関して不正の行為をした者

⑦公正な競争の執行を妨げたもの又は公正な価格を害しもしくは不正な利益を得るために連合した者

⑧落札者が契約を結ぶこと、又は契約を履行することを妨げた者

⑨監督又は検査の実施にあたり、職員の執行を妨げた者

⑩正当な理由がなくて契約を執行しなかった者

⑪経営状況が著しく不健全であると認められる者

⑫入札参加資格審査申請について虚偽の申請をし、又は重要な事実について記載しなかった者

入札資格のランク付け

入札者は企業の規模や能力に合わせてランク付けが行われ、ランクに合わせた工事に参加するように調整されます。

これは、入札の公平性を高める目的で行われています。

入札は原則的に価格競争なので、もしどの入札にも全ての企業が参加できるとなったら資金が多い大企業に中小企業は勝つことができません。

落札者が大企業ばかりに偏ってしまい、公平性を保つことができなくなってしまうのです。

このような偏りをなくすためにランク付け制度が導入されているので、下のランクの企業が上のランクに参加できないだけでなく、上のランクの企業が下のランクに参加することも禁止されています。

企業のランクは、経営事項評価点数(規模・経営状況・技術力)+技術評価点数の合計点数を見て4つのランクに振り分けられます。

一般的な工事の場合、

- Aランク=7億2000万円以上の工事

- Bランク=7億2000万円までの工事

- Cランク=3億円までの工事

- Dランク=6000万円までの工事

をそれぞれ受注できます。

入札金額はどうやって決める?

公共工事の入札では、入札者の中で一番安い価格を提示した事業者が落札することができます。

しかし、ここで重要になってくるのが予定価格と最低落札価格です。

予定価格とは、国や自治体が人件費や資材代など、工事にかかる費用がいくらなのかをあらかじめ予測して決定する工事の見積もり金額のことです。

入札者は予定価格を上回らない金額を提示しなければいけません。

なお、予定価格は正しく価格競争による入札が行われるように公開されないので、予想を立てる必要があります。

最低落札価格とは、その名の通り落札するのに必要な最低金額のことです。

入札者はこの最低落札価格を下回らない金額を提示しなければいけません。

最低落札価格が決められている理由は、不当な価格での落札(ダンピング)を防ぐためです。

ダンピングが起きると下請け業者の負担が大きくなったり、品質が低下したりとリスクが多いのです。

最低落札価格については、自治体によっては事前公表をしているところもあるようです。

これにより、入札者は予定価格~最低落札価格の間で入札価格を提示する必要があります。

過去の取引や公表内容から、予定価格・最低落札価格・競合の落札価格を予想して入札価格を決めていくのが一番の近道です。

入札で勝つための4つのポイント

入札情報を漏れなくチェックする

入札案件は入札情報サイトで確認することができます。

入札案件情報を常にチェックすることで、自社にあった案件を見つける確率が高まります。

NJSSという情報サイトは、登録しておくことで新着情報をメール通知してくれるそうです。

新しい案件を見逃すことがないのでおすすめです。

倍率の低い案件にも応募する

倍率が高く注目されている案件ばかりに応募しても、参加希望者が多いため落札できる確率が低いです。

そのため、倍率が応募条件を満たしていて倍率が低い案件にも応募しましょう。

公共工事の受注数は増やしたい企業は特に、倍率が低く落札確率が高い案件もチェックすることをおすすめします。

過去の情報収集をする

過去の落札結果を見ることで落札しやすそうな案件かどうかが分かりますし、落札価格も見ることができるので入札価格を決めやすくなります。

例えば、入札者がいつも同じよりも毎回変わっている案件の方が落札しやすいですよね。

このように、落札確率を上げるためには過去の情報が重要になってくるのです。

金額の分析と予測に時間をかける

何も考えずに適当に入札額を決めてしまっては、運試しになるので落札確率は格段に下がります。

上記でも触れましたが、過去の落札価格を比較して予定価格と最低落札価格の予測を立て、さらに競合他社の価格も予測を立てることで、落札できる確率は格段に向上します。

最低落札価格については、予定価格以下で入札した札の平均額の80%、または予定価格の3分の2の金額のいずれか高い方が最低落札価格となります。

まとめ

公共工事の入札で落札を勝ち取るためには、勝てる案件を選ぶだけでなく価格の分析が必要なことも分かりました。

入札参加要件も決まっているので、これから公共工事の入札を行いたいと思っている場合は早めに事前準備を行ってください。

工事の経験を積んで、企業や従業員の質を高めていきましょう!

仕事仲間&案件探しならマッチングサービスもおすすめ♪

「仕事がもっとほしい」「仕事仲間が足りない」「工事を手伝ってくれる人を探している」

という方は、建設業向けマッチングサービスの利用もおすすめです。

登録後すぐに案件を探すことができ、ネット上なので場所や時間関係なくいつでも応募・募集ができます。

マッチングサービスはいろいろありますが、弊社が運営している「KIZUNA」がおすすめ!

完全審査制なので安心してやりとりができますし、画面もシンプルで案件を探しやすいです。

公共工事の前に仕事を増やしたい、経験を積みたいという方は、まずはKIZUNAに無料登録してみてください。

コメント