2024年4月から、建設現場では本足場の使用が義務化されます。

今回は、本足場の義務化について分かりやすく解説していこうと思います。

すでに義務化が開始しているので、ぜひ確認していってください。

2024年4月に本足場が義務化!

2024年4月から改正労働安全衛生規則が改正され、建設現場では本足場の使用が義務化されます。

設置に必要なスペースが幅1m以上ある現場すべてに適用されます。

幅1m以上とは、足場を設置する建築物の外面を起点としたはり間方向の水平距離が1m以上ある箇所のことをいいます。

幅1m以内であっても、可能な限り本足場の使用が推奨されています。

ただし、狭い敷地や障害物があることにより本足場の設置が困難な場合、つり足場を使用する場合は本足場の義務化を適用外とします。

本足場とは

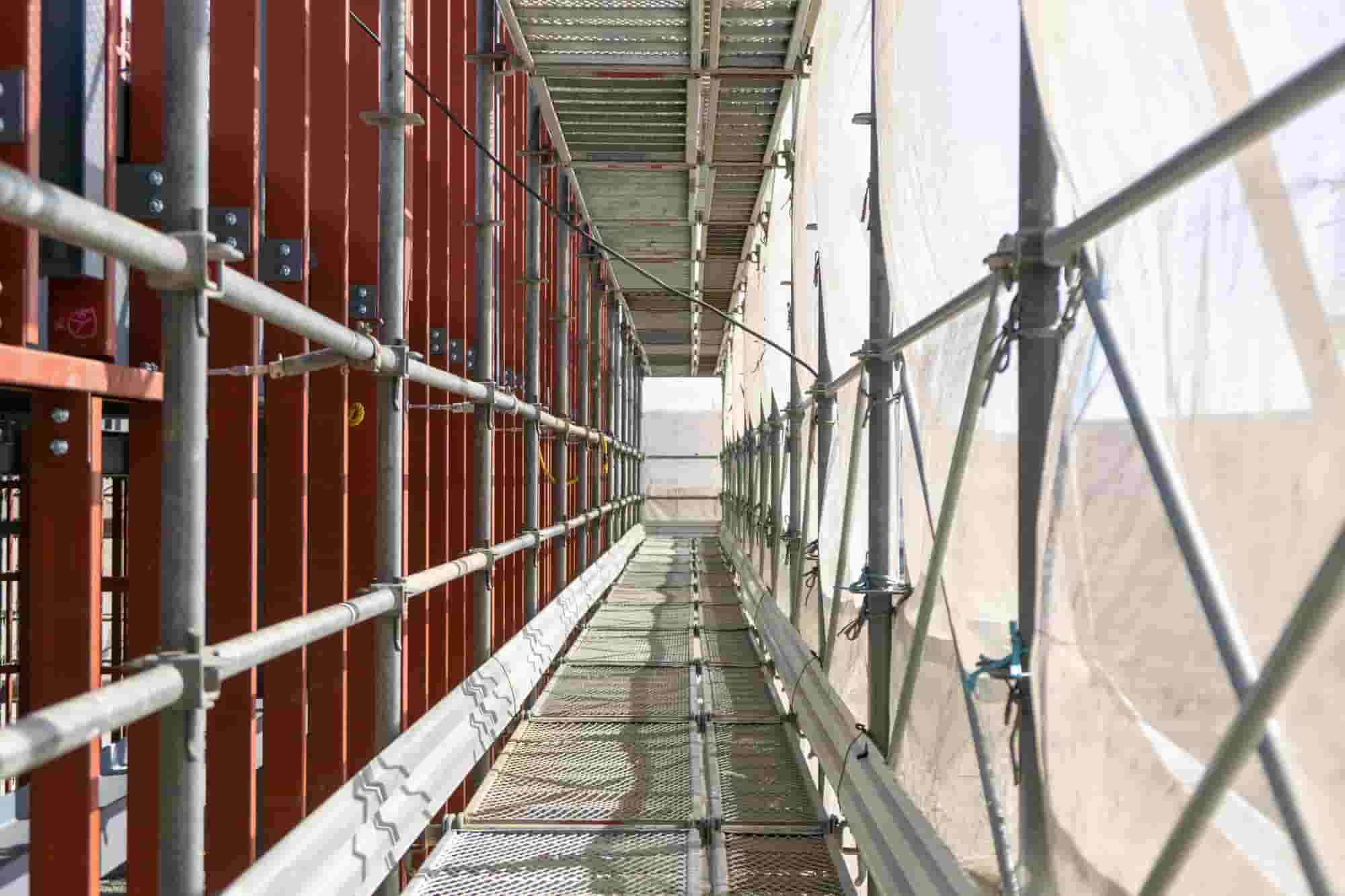

本足場とは、建築物の外壁面等に沿って支柱を二本設置し、その間に作業板を敷いた足場のことをいいます。

支柱を二本設置するため、二側足場とも呼ばれます。

倒壊の恐れがある高層ビルや大きな建物では、安全性確保のために基本的に本足場を使用します。

広いスペースを確保できるので、安全性が高く作業がしやすくなります。

ただし、必要な材料が多いためコストがかかる、設置に時間がかかるというデメリットがあります。

一側足場との違い

一側足場とは、建築物の外壁面等に沿って支柱を一本設置し、建地の片側にブラケットを設置してその上に作業板を乗せた足場のことをいいます。

狭い箇所など十分な敷地を取れない場所でも設置できます。

本足場と比べてコストが安く、設置がしやすいというメリットがあります。

ただし、強度が低く手すりも片方にしかないので、本足場と比べて転落のリスクが高いというデメリットがあります。

本足場義務化の背景は?

令和3年の「業種別死亡災害の割合」をみると、建設業での割合が一番多く、中でも墜落・転落での死亡事故が多いようです。

墜落・転落が発生する場所は屋根・屋上等の端や開口部が3割を占めており、足場が2割を占めています。

このように、建設業では足場からの転落・墜落事故が多いのです。

足場での事故は平成27年から令和3年まで数値がほとんど変わっておらず、早急な防止策の実施が必要となっているのです。

今までは、コストが安く設置が比較的簡単な一側足場の使用がメインでしたが、こちらは作業スペースも狭く耐荷重も少ないので、安全性が低いです。

手すりなど安全設備の設置義務もないので、転落のリスクが高いのです。

そこで、足場での事故を無くすために、一側足場よりも耐久性が高く作業スペースもしっかり確保できる安全性の高い本足場の設置が義務化されることになったのです。

規則改正の流れ

改正労働安全衛生規則は、本足場の義務化を含めて3つの改正が行われました。

≪2023年10月1日施行≫

- ・足場点検者の指名

- ・足場点検者氏名の記録・保存

≪2024年4月1日≫

- ・本足場設置の義務化

既に義務化されているのでご存じかもしれませんが、おさらいとして10月に施行された義務を見ていきましょう。

足場点検者の指名

事業者(足場仮説の施工業者)および注文者(足場を使用する工事業者)が足場点検を行う場合は、予め点検者を指名しなければいけません。

点検者を指名する理由は、責任の所在を明らかにすることで足場の不備をなくし安全に作業を行うためです。

点検者にふさわしい人の特徴

- ◎足場の組立等作業責任者で、足場の組立等作業責任者能力向上教育を受講している者

- ◎労働安全コンサルタント等労働安全衛生法第88条に基づく足場の設置等の届出に係る

- 「計画作成参画者」に必要な資格を持っている者

- ◎全国仮設安全事業協同組合が行う「仮設安全監理者資格取得講習」を受けた者

- ◎建設業労働災害防止協会が行う「施工管理者等のための足場点検実務研修」を受けた者

などの、十分な知識・経験を有する者を指名しましょう。

加えて、「足場等の種類別点検チェックリスト」を活用しましょう。

指名方法

指名方法に指定はないので、一番やりやすい方法で行いましょう。

次のような方法が考えられます。

- ➀書面で伝える

- ➁直接伝える

- ③メール・電話で伝える

- ④点検者の順番を決めておき、その順番を伝達

点検者自身にしっかり伝わる方法で指名し、後から分からなくなるというトラブルがないようにしましょう。

そのためにも、本人だけでなく周囲にも誰が点検者か伝えておくことをおすすめします。

足場点検のタイミング

- ➀足場の組立後・変更後・一部解体後

- ➁作業前・使用前

- ③悪天候・地震の後

➀と③は元請などの注文者が行い、➁は足場を使用する事業者(協力会社も含む)が行います。

足場点検者氏名の記録・保存

事業者または注文者が行う足場の組立・一部解体かたは一部変更の点検後に、指名した点検者の氏名を記録及び保存しなければいけません。

なお、足場の点検結果に関しても記録し、足場作業が終了するまで保存する必要があります。

点検者の氏名だけでなく点検内容も記録・保存することを忘れないようにしましょう。

罰則はあるの?

本足場の設置をしないと、安衛法第119条の「懲役6カ月以下もしくは50万円以下の罰金」が科せられます。

罰則があるので、本足場の義務は必ず守るようにしましょう。

本足場義務化のメリット・デメリット

本足場の義務化にはどんなメリット・デメリットがあるのでしょう。

メリット

安全性が高まる

本足場義務化の一番のメリットは、やはり安全性が高まることです。

義務化することで一側足場を利用する現場が減り、安全性の高い現場で働く作業員が増えます。

これにより、足場からの転落・墜落事故を減らすことができるのです。

作業効率の向上

本足場は一側足場よりも作業スペースが広いため、作業しやすい環境を作ることができます。

それにより、作業効率が高まり労働時間の短縮にも繋がるでしょう。

しっかりとした足場で安全に作業できることで、作業員のストレスも減ると思います。

デメリット

設置コストが高くなる

本足場は一側足場よりも材料が多くてすりの設置が必須になる分、費用も高いです。

さらに、本足場の義務化により材料の需要が高まり、さらに価格が上がる可能性があります。

なお、ロシア・ウクライナ情勢の影響で鋼材の価格高騰が続いていることも設置コストが高くなっている原因の一つです。

設置に時間がかかる

本足場は一側足場よりも材料が多く組み立てが複雑なため、設置に時間がかかります。

設置時間も考えて施工スケジュールを組みましょう。

また、足場の解体も一側足場よりも時間がかかることを把握しておきましょう。

義務化に合わせて足場を変えよう

本足場の使用を義務化しなければいけないほど、足場での死亡事故が多いというのはかなり深刻な問題です。

足場の安全性を高めることの重要性をしっかり理解し、義務化に間に合うように本足場設置の準備を行いましょう。

建設業向けマッチングサービスなら「KIZUNA」

仕事を増やしたい職人さん。

職人が足りない建設会社。

それぞれをマッチさせて悩みを解決するサービスが、建設業向けマッチングサービスです。

その中でも、弊社が運営する「KIZUNA」は、完全審査制で安心!

掲示板の画面もシンプルなので、ITに疎い方でもすぐに使いこなせます。

無料で登録できるので、ぜひ一度体感してみてください♪

コメント