「CIM」は、建設業の業務効率化・高度化ができるとして近年注目されています。

“2025年には全事業でBIM/CIMの適用を原則化する”と国土交通省より発表されているため、今の内からCIMについて理解し導入を開始する必要があります。

この記事でCIMについて全面理解していってください♪

CIMとは

CIMは、「Construction Information Modeling」の略で、土木業務に重点をおきつつ建設業務の効率化を目的とした取り組みです。

BIMに倣って国土交通省が国内向けに作った言葉ですが、最近はBIMとCIMの統合が始まっています。

BIMと同じように、3Dモデルを中心に関係者間で情報共有することで、建設生産システムの効率化や高度化を図るものとして利用されてきました。

今後は、施工段階でもCIMの活躍が期待できます。

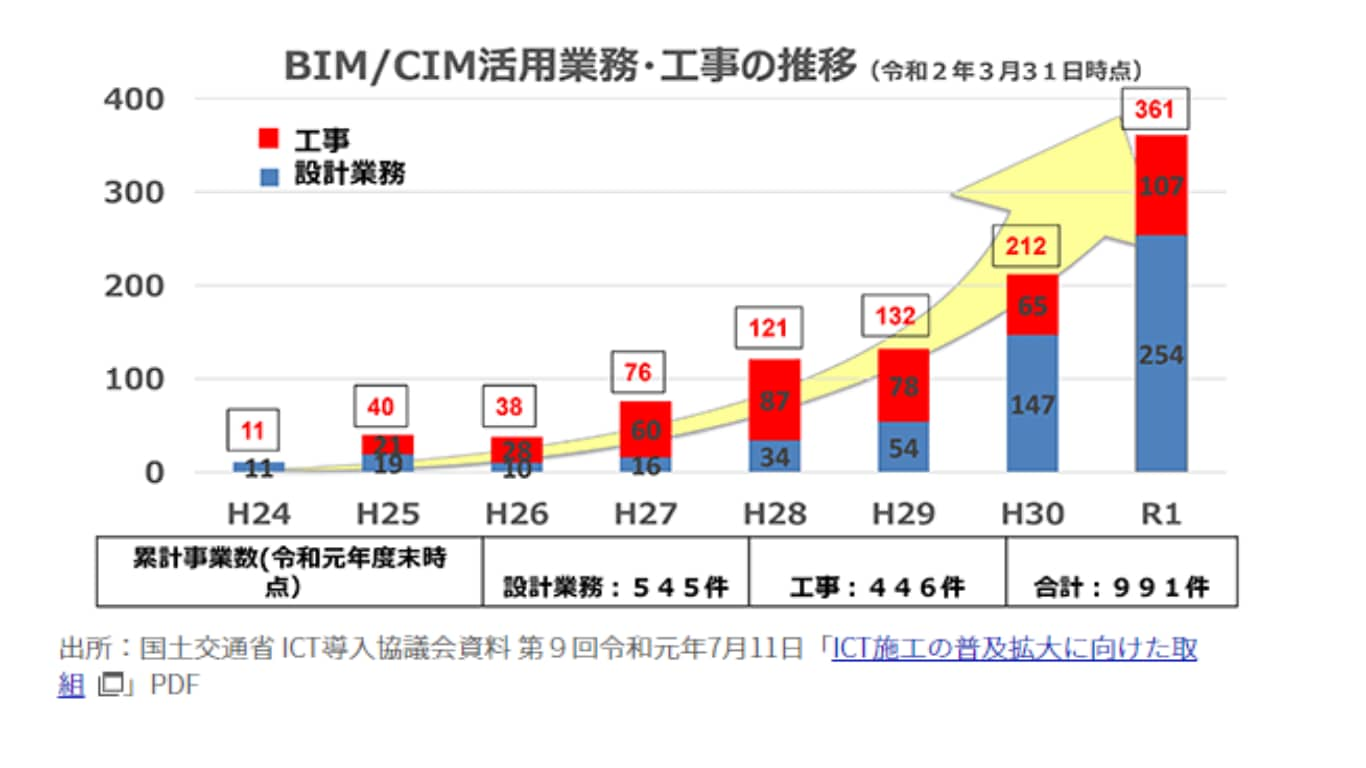

BIM/CIMを活用した工事は年々増えているのが下のグラフからも分かります。

BIM/CIMを導入している建設業者が多くなっているということなので、出遅れないようにCIMの導入を急ぐ必要がありそうですね!

BIMとCIMの違い

先程から何度か出ていますが、BIMというCIMの元となった言葉があります。

BIMとCIMの違いは何なのでしょう。

2つの違いを簡単に言うと、「CIMは土木分野で使われる手段で、BIMは建築分野で使われる手段」ということです。

BIMは「Building Information Modeling」の略で、計画から3Dモデルまで情報共有しながら効率よく作業する建設プロセスの事です。

CIMもBIMと同様、情報共有することで作業の効率化ができるというプロセスの事ですが、CIMは主に水道や電力、ガスといったインフラ整備で使われる言葉になります。

BIMとCIMは似ているようで分野が異なるものでしたが、海外では建築も土木もBIMと定義していることもあり、国土交通省は2018年に2つを統合して「BIM/CIM」としました。

そのため、2つを明確に分ける必要はなくなりつつあります。

CIMのメリット・デメリット

では次に、CIMのメリット・デメリットについてお話していきます。

【メリット】

情報共有が簡単になる

今まで、工事関係者は2Dの図面を見てそれぞれ完成のイメージを思い描いていました。

そのため、実際に建て始めてから「ここはこうじゃない」などの認識のズレが発覚し、工期の遅れやトラブルに繋がっていました。

しかし、CIMを使うと最初から3Dモデルで情報共有を行えるため、工事関係者全員が設計の段階から同じイメージをもつことができます。

設計図を3Dで確認できることで認識のズレがなくなり、スムーズに施工することができます。

作業の効率化が図れる

CIMは、図面や設計データなどを使って施工手順のシミュレーションを行うことができます。

シミュレーションを行うことで、事前に施工手順や施工ミスの確認ができたり、変更発生個所なども確認できます。

これにより、建設作業を削減することでき、工期を短縮することにも繋がります。

他のICTと組み合わせて使える

CIMは、他のICT機器と組み合わせて使うことで、もっと便利に活用することができます。

例えば、ドローンと組み合わせて使うことで、ドローンの空撮から地形データの情報をCIMに取り込むことで、構造物の設計をすることができます。

従来の土木設計は人が測量をしていたため、ドローンとCIMを使うことでかなりの作業時間短縮が可能です。

技術者不足にも対応できる

CIMの現場活用として3Dマシンコントロールシステムを取り入れることで、熟練オペレーター並みの作業効率を実現することができます。

経験の浅いオペレーターでも安全に操作できるようになるので、熟練オペレーターが不足している企業でも人手不足に悩む必要が無くなります。

また、施工の現状や品質をリアルタイムで確認しながら作業を行えるため、施工ミスを防ぐことができます。

さらに、CIMの活用で帳票の出力や管理など一連のシステムを自動化できるので、省人化ができます。

省エネ・エコに繋がる

CIMを活用することで施工作業の短縮ができ、重機の運転時間や仮設電力を減らすことにも繋がります。

省エネルギーを実現できることで、無駄な費用を減らすことができます。

また、建設機器の稼働時間が短縮されることで、CO2の排出量も削減することができます。

CIMの活用は環境にもやさしいのです!

【デメリット】

コストがかかる

CIMを活用するには、ソフトウェアの用意やシステム構築が必要になります。

ソフトウェアはものによって価格は変わりますが、数十万はかかります。

その他にも、人材育成やマニュアルの作成にもコストと時間がかかるため、CIMは導入ハードルが高いのです。

コストを減らす方法として、「IT導入補助金」制度で導入資金を補助してもらう方法があります。

CIM活用できる人材の育成が必要

3Dモデルを作成・活用には専用のシステムが必要になるため、それを扱える人材が必要になります。

CIMを最大限活用するには扱える人材を育てないと、導入しても意味がないのです。

人材育成にもコストがかかりますし、少数の技術者ばかりに頼り切るのは会社的によくないので、マニュアルの作成も必要です。

技術者不足が顕著な現状、人材確保はかなり厳しいといえるでしょう。

地形・地質に影響を受ける

BIMは地形を考えずとも設計を行うことができますが、土木分野で使うCIMは地形や地質に影響を受けます。

地質・地形条件が合わないとデータに相違が出てしまうため、地表情報をしっかり管理する必要があります。

設計時に膨大なデータ入力が必要

設計段階で建物に関する多くの情報を入れる必要があるため、3Dモデルを作成するまでかなりの時間がかかります。

CIM導入時はそのことを把握しておきましょう。

CIMにはデメリットもありますが、そこをクリアすれば大幅なコスト削減、工数削減が叶います。

莫大なデータを管理しやすくなり、施工時の無駄な動きも削減できるのは大きいですよね。

これからCIMはどんどん活躍範囲を広げていくはずなので、今の内から勉強して導入に向けて動き出しましょう!

CIMはどんなところで活躍する?

現在CIMが活用されているのは以下のような工事場所です。

- トンネル

- 橋梁

- ダム

- 水門

- 下水道

- 港湾

- 堤防

国土交通省の直轄事業ではありますが、様々な土木分野で活用されているのです。

要確認!導入ステップについて

CIMは導入にあたってステップがあります。

何も考えずに導入すると最大限に活用できないため、ご注意ください!

CIMの導入ステップは以下のような流れです。

目的設定

何を始めるにも目的設定は重要ですが、CIM導入でもここを明確にするのが大事です。

「何のためにCIMを導入するのか」を考えましょう。

目的を明確化することでゴールを設定できるので、改善したい部分に向かってCIMを最大限活用することができます。

現状把握

目的を決めたら、現状の把握をしましょう。

CIMを導入する前の現場の状況を知ることで、どこにCIMを優先して活用すべきか分かります。

また、目的を達成するために必要な情報を洗い出すことでCIM導入後もスムーズに活用することができます。

運用検討

そこまで考えたら、次は運用について考えましょう。

CIM導入のコストはトータルどのくらいかかるか、ソフトウェア・ハードウェアは何を使うか、人材はどうするか、最初のデータ入力はどうするか、できたデータをどう活用するかなど、CIM運用に関する課題を洗い出して1つずつ整理していきましょう。

ツール選択

運用に必要となるツールを調達しましょう。

様々なツールが出ているため、値段や知名度だけでなく運用目的にあったものを選ぶようにしてください。

もし運用に合うツールがない場合は、システム構築をする必要があります。

CIM導入

ツールの調達までできたら、いよいよCIMの導入・運用開始です!

運用を始めると、計画通りにはいかないことも多々あります。

そうなった場合も対応できるように考えておきましょう。

使っていく内に、企業にあったベストの運用方法をみつけられるでしょう。

まとめ

CIMやBIMは建設業にとって欠かせないシステムです。

これらを使うことによって建設業の未来は明るくなるので、ぜひ前向きに検討してみてください♪

コメント