2025年4月に改正される建築基準法。

一体どんな改正が行われるのか、具体的にいつからなのか、詳しい内容を分かりやすく解説します。

ぜひこの記事で改正内容を確認していってください♪

建築基準法とは?

建築基準法とは、建物の敷地・構造・設備・用途に関して守らなければいけない最低限の基準を定めた法律です。

建築基準法では、「単体規定」と「集団規定」の2つが定められています。

単体規定は、建物そのものの安全や耐久性などに関する基準が定められていて、日本全国どこでも適用されます。

集団規定は、建物の周辺にある市街地の環境整備などを目的とする規定で、都市計画区域内や準都市計画区域内に限定されて適用されます。

建物を建てるためには、建築基準法の規定に合わせる必要があるのです。

建築基準法が改正される背景

国土交通省の発表によると、2050年の“カーボンニュートラル”と2030年の“温室効果ガス46%削減”の実現に向けて、地球温暖化対策などの削減目標を強化したことがきっかけのようです。

地球温暖化対策には、エネルギー消費の約3割、木材需要の約4割を占める建築物分野での省エネ対策と木材利用を促進することが必要であるという結論になりました。

ただし、建物の省エネ設備の搭載による建物重量の変化や木造建築の構造規定など、今の規定のままでは目標達成が難しいとして、2025年に建築基準法と建築物省エネ法の改正が行われることになったのです。

改正はいつから?

建築基準法と建築物省エネ法の改正は、2025年4月1日から施行されます。

これに伴い、建築確認手続きや申請図書作成も変更が行われるので、今のうちに変更内容を確認して準備しておく必要があります。

建築基準法の改正ポイント7つを解説!

では、2025年4月の改正でどんな変更があるのか詳しく見ていきましょう。

わかりやすく解説しているので、ぜひ最後まで確認してください♪

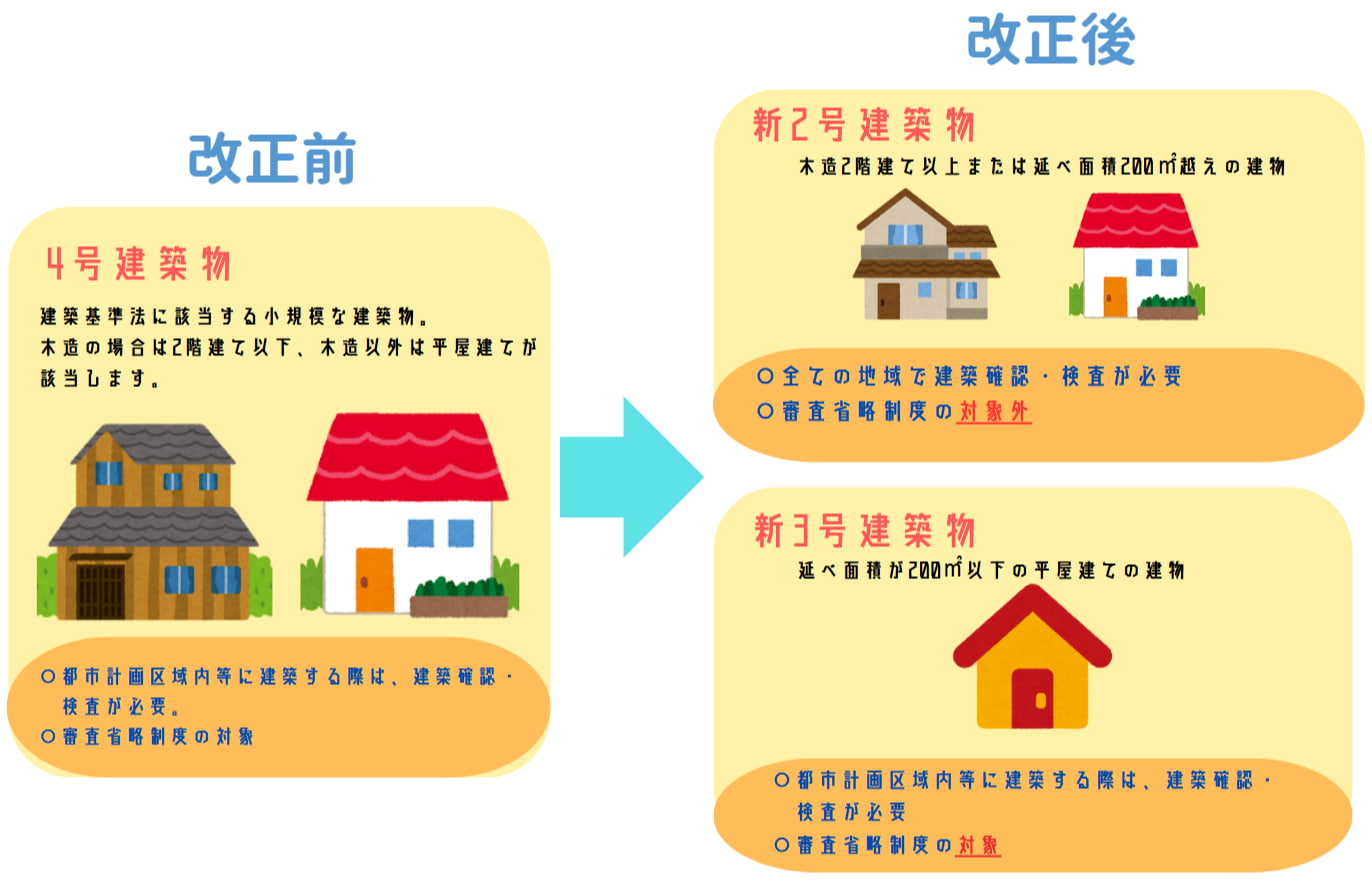

➀4号特例の縮小

建設業界で特に注目されているのが、4号特例の縮小です。

4号特例とは、「一定の基準を満たす木造住宅は、建築確認の構造審査を省略できる」というものです。

4号特例があることで審査期間の短縮や構造計算コストを削減できます。

しかし、4号特例があることで生じるリスクもあります。

4号特例の縮小については、下の記事で詳しく説明しているので、合わせてご覧ください。

②省エネ基準の義務化

建築物省エネ法の改正により、すべての新築住宅・非住宅に対して省エネ基準の適合が義務化されます。

今まで適合義務があったのは大・中規模の非住宅(病院・工場・集合施設・店舗など)だけでしたが、改正後はすべての建物が対象となります。

2025年4月以降、建築確認手続きの中に省エネ基準への適合検査も追加されるので覚えておきましょう。

義務化適用後、建築主は建築確認申請の際、所管行政庁または登録省エネ判定機関へ「省エネ性能確保計画」を提出する必要があります。

なお、基準に適合しない場合や必要な手続き・書面の整備などを怠った場合、確認済証や検査済証が発行されず、着工や使用開始に遅れが発生する恐れがあります。

③木造建築物の基準変更

建築確認の対象範囲変更

省エネ基準の適合義務化に併せて、木造戸建て住宅に対する建築確認の対象範囲が変更されます。

建築確認・検査において、今までは4号建物のみが建築確認・検査の対象でした。

しかし、改正後は新2号・3号建築物も建築確認の対象になります。

なお、新3号建築物のみ一部審査省略制度の対象となります。

都市計画区域・準都市計画区域外の場合は、新3号建築物は引き続き建築確認の必要がないので覚えておきましょう。

今までは確認申請の際に必要な書類は「確認申請書・図書」のみでしたが、

改正後は新2号建築物に該当する場合は「確認申請書・図書」に加えて「構造関係規定等の図書」「省エネ関連の図書」の提出が必要になります。

小規模木造住宅・建築物の構造基準変更

省エネ等の重量化に対応するため、2階建て以下、高さ16m以下、延べ面積300㎡以下のすべての木造住宅・建築物に対して、壁・柱の構造基準が変更されます。

【壁量基準の見直し】

壁量計算の方法は以下の3つです。

1.建築物の荷重の実態に応じて、算定式より必要な壁量を算定する方法

2.算定法に基づく早見表を用意して確認する方法

3.構造計算(許容応力度計算等)により安全性を確認する方法

3の場合は壁量の確認を省略できます。

【柱の小径基準の見直し】

1.建築物の荷重の実態に応じて、算定式より

-➀柱の小径を算定

-②小径別の柱の負担可能な床面積を算定

2.算定法に基づく早見表を用意して確認する方法

3.構造計算(許容応力度計算等)により安全性を確認する方法

3の場合は柱の小径の確認を省略できます。

④大規模建築物の防火規定変更

現在の規定では、3000㎡を超える木造の大規模建築物は3000㎡ごとに耐火構造体で区画するか、壁・柱等を耐火構造とすることが求められます。

また、壁・柱等を耐火構造とする場合、木造部分を石こうボード等の不燃材料で覆う必要があり、木材本来の良さが発揮しにくい点やデザインが制限される点などに課題がありました。

改正後は新たな構造方法を導入し、3000㎡越えの大規模建築物も構造部材の木材をそのまま見せる「あらわし」による設計が可能になりました。

デザインの幅が広がったことに加え、建築コストを抑えることができます。

また、現在は耐火性能が要求される大規模建築物において、壁・柱等すべての構造部材を例外なく耐火構造とすることが求められているため、部分的な木造利用がしづらいのが現状です。

改正後は、耐火性能が要求される大規模建築物であっても、防火上・避難上支障がない範囲で部分的な木造化が可能になります。

これにより、大規模建築物への木造利用が促進されます。

⑤中層建築物の耐火性能基準緩和

現在の規定では、階数に応じて要求される耐火性能が決められています。

- 最上階から階数4以内:1時間耐火性能

- 最上階から階数5以上14以内:2時間耐火性能

- 最上階から階数15以上:3時間耐火性能

5階と14階で同じ耐火性能が求められるなど、基準が合理的でないとの指摘がありました。

そこで、改正後は木造による耐火設計ニーズの高い中層建築物に適用する耐火性能基準を合理化し、5階以上9階以下の建築物の最下層については90分耐火性能で設計できるようになります。

これにより、中層建築物での木造利用を促進されます。

⑥不適合建物に対する現行基準の一部免除

空き家問題などが深刻化していることもあり、現行の建築基準法に適合しない建物も増えています。

接道義務や道路内建築制限に違反している古い建物は、現行基準に適合しないためリノベーションしたくてもできません。

古い建物の省エネ化や長寿命化を実現するために、改正後は条件を満たせば不適合建物でも現行基準を適用しない規定が追加されます。

例えば、「市街地環境への影響が増加しないと認められる大規模修繕・模様替えは、一定の改修工事を現行基準適用除外とする」などです。

⑦建築士の業務範囲変更

現在の建築基準法では、高さ13mまたは軒下9m超の木造建築等の新築・増築を行う場合、高度な構造計算が必要なため一級建築士以外の設計または工事監理を禁止していました。

しかし、階高の高い木造建築物が増加していることから、建設現場での効率化を図るため、二級建築士でも設計できる範囲を変更しました。

改正後は、「高さ3m以下かつ軒下9m以下」の建築物に制限されていた二級建築士の業務範囲が、「階数3以下かつ高さ16m以下」に拡大します。

建築基準法の改正で大きなポイントはこの7つです。基準が緩和された部分もありますが、特例の縮小や義務化もあるので、改正前にしっかり内容を把握しておきましょう。

建築基準法のメリット

建築基準法が改正されると、どんなメリットがあるのでしょうか。

住宅の品質が向上する

建築確認審査や省エネ基準の対象範囲が広くなったため、建物を建てる際の基準が厳しくなりました。

これにより、住宅の欠陥問題を防ぐことができ、品質が今までよりも向上します。

長い間安心して住める住宅が増えるため、建物の価値が上がるでしょう。

耐震性が高まる

リフォームを行う際も行政による構造チェックが入ります。

そのため、構造の安全性や耐震性を行政に直接確認してもらえるので安心できます。

日本は地震が多いので、そこで耐震性について知れるのは大きなメリットです。

耐震性が低いと分かれば、ついでにリフォーム時に耐震性を高める補修をしてもらえます。

環境に優しい建物が増える

省エネ基準がすべての建築物で義務化されたため、環境に優しい建物が増えます。

高い断熱性を持つことが義務付けられているため、冷暖房の利用が減ってCO2削減により地球温暖化の防止につながります。

また、エアコンの利用が減ることで家庭内でのエネルギーコストの削減にもなります。

要確認!建築基準法改正の注意点

逆に、建築基準法を改正することで発生するデメリットもあります。

要注意な部分なので、ぜひ把握しておいてください。

リフォーム費用が高くなる

省エネ基準に適合するために、断熱材や複層窓ガラス、ソーラーパネルなどの設備を建物に取り入れる必要があります。

そのため、今までのリフォームよりも格段にお金がかかります。

加えて、建築確認申請時に申請書作成や構造計算書の作成コストもかかります。

確認申請費は床面積の合計によって異なり、申請する自治体によっても変わってきます。

埼玉県の場合、30㎡で7000円、30㎡以上100㎡以内で14000円です。

もし確認申請を建築士に頼んだ場合は、15万円以上かかってしまいます。

このように、確認や申請に手間とコストがかかるので、改正後にリフォームをする際は、いつもよりまとまったお金を用意しておきましょう。

リフォーム期間が延びる

建築確認申請で書類提出や審査が入るので、リフォーム完了までの期間が長期化すると考えられます。

また、建物によっては構造や省エネに関する書類も提出しなければならないため、書類作成にも時間がかかります。

リフォームを検討する際は、できるだけ期間に余裕をもってスケジュールを立てましょう。

目安として、建築確認審査には通常1~2カ月かかるようです。

何も問題がなければ35日以内に完了することもあります。

改正後の建築基準法に対応している業者か確認が必要

今までは、4号特例があることで建築確認が省略されていたり、省エネ基準もほとんどの建物で適合する必要がなかったりと、基準が緩めでした。

しかし、今回の改正でそこの基準が厳しくなるため、改正後の建築基準法にしっかり対応している業者かどうか確認する必要があります。

万が一基準に達していないと、違法建築物になってしまうのでせっかくのリフォームが水の泡になります。

お金も労力もかかることなので、業者は時間をかけてじっくり選びましょう。

デザイン性の高い建物は建てられなくなる

ほとんどの建物では、建築確認審査の中で構造の審査もあるので、構造的に弱いデザイン重視の建物は審査が通りません。

そもそもデザイン重視の建物は耐震性の問題もあるので、建てることはおすすめしません。

デザイン性が高い住宅をイメージしている方は、それが建築確認審査を通過するのかをまず工務店・ハウスメーカーと相談しましょう。

まとめ

今回は、建築基準法の改正について、改正内容をメインに解説しました。

建設業に携わるみなさんに深く関係がある内容なので、ぜひここで把握して、4月の改正に備えましょう!

KIZUNAでは、今後も建設業に関係する役立つ情報を発信するので、ぜひブックマークしていつでもチェックできるようにしておいてください♪

毎週木曜日に新しい記事を投稿しているので要チェックですよ!

コメント