コロナウイルス感染症の拡大に伴い、今後も事業継続に関わるリスクが突然訪れるリスクがあることが分かります。

そのようなリスクを回避するために、BCP対策が重要になってくるのです!

今回は、建設業にとって重要なBCP対策について、わかりやすく解説していこうと思います。

BCP対策とは

BCPは「Business Continuity Plan」の頭文字をとったもので、「事業継続計画」のことをいいます。

BCP対策とは、災害などの緊急時に事業を継続するための手段を決める計画のことです。

近年は、コロナウイルス感染症や地震の発生など、企業の事業継続を脅かすリスクが増えています。

予測できない災害に素早く対応し、被害を最小限にするためにもbcp対策が必要になってきます。

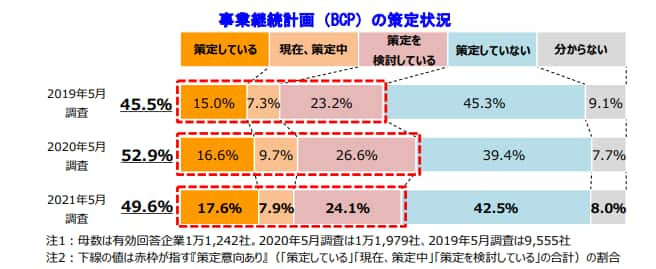

しかし、BCP策定を行っている企業は2021年で17.6%に留まっており、年々増えているもののその増加幅はかなり狭いです。

画像出典元:帝国データバンク

BCP策定率を上げていくためにも、BCPの重要性について学ぶ必要があります。

防災対策との違い

BCP対策と似たものとして防災対策が挙げられますが、この2つは別物です。

以下の表で比較してください。

| BCP対策 | 防災対策 | |

| 対象 | 非常時全般 | 自然災害時 |

| 目的 | 事業継続 | 自社の資産を守る |

| 対策場所 | 経営資産が失われた時の復帰対策 | 経営資産が失われないための対策 |

このように、BCP対策と防災対策はそもそもの目的が違います。

覚えておきましょう。

建設業にとってBCP対策はなぜ重要?

建設業がBCP対策をすることは、自社だけでなく他社やその地域において重要なことです。

なぜかというと、大災害などの非常時はインフラの復旧、仮設住宅の建設、防波堤や土砂崩れの補修など、被害の復興のために建設業の力が必要になります。

もし、建設業がBCP対策ができておらず災害後に動けなくなってしまったら、被災地の復旧が進まず被災者にもかなりの負担を強いることになります。

それと同時に、建設業としての信頼も失う可能性があります。

建設業としての役割を果たし、非常時でもすばやく対応できるよう、今からでもBCP対策を始めてください!

BCP対策を行うメリット

万が一の損失リスクを減らせる

BCP対策を行うことで、業務上でのリスクを把握したりデータのバックアップをこまめにとる、重要業務の選定など、緊急時に対応する準備を行います。

そのため、緊急時にデータが飛んでしまったり業務が滞るといった損失を減らすことができます。

非常時の動きを周知しデータの保護を行っておくことは、通常業務を行う上でも安心材料となるので一石二鳥です。

信頼度が上がる

BCP対策を行っている企業は、「非常時のリスクを考え、常に先を見て行動している」という意思表示になります。

ホームページなどで紹介することで顧客の信頼度を上げることが出来ますし、求人募集の時に記載することで従業員のことを考えている会社として求職者へのアピールポイントにもなります。

加点される

国土交通省による「建設会社における災害時の事業継続力認定(BCP認定)」というものがあります。

基礎事業継続力を評価し、適した企業に対する認定証の発行及び認定企業の公表を行うことで地域の防災力の向上等を目的にしているそうです。

認定にあたっての評価は、BCP対策ではなく「基礎的な事業継続力」を評価するものです。

認定を受けた企業は「地域への貢献(災害時の事業継続力認定)」の項目を設け、加点対象になるようです。

尚、防災協定を提携している場合は経営事項審査において加点されるようです。

防災協定とは、地震などの災害時に人的・物的援助を受けられるように自治体が民間企業や関係機関との間で締結する救援協定のことです。

建設業協会などの団体が提携していることが多いので、そのような団体に加入すれば加点対象になるでしょう。

一度確認してみてください。

BCP対策の問題点

BCP対策には問題点もあります。

コストがかかる

BCP対策の策定には、コンサルティング費用・教育費用・セキュリティ強化費用など多くのコストがかかります。

セキュリティ強化は企業の信頼や顧客・取引先の情報を守るためにも必要なので、有益なコストではありますが、策定にかかるコストは利益を生まないものです。

特に中小企業では、そこにコストをかけるのは後回しになってしまうという問題があります。

想定通りに機能しない可能性

災害や非常時というのは、その時によって状況が変わります。

想定していた規模以上の被害が出てしまうと、BCP対策が役に立たない可能性も十分に考えられます。

また、従業員数が多くない企業では、どの程度のBCP対策が必要なのか分からないとの声も上がっています。

状況にあったBCPが策定されていない場合もBCPを実現することは困難になるので、その都度策定内容を更新していく必要があります。

BCP策定の流れ

BCP対策の策定を行うには、いくつかのステップがあります。

- ➀プロジェクトチームを組む

- ➁優先事業の洗い出し

- ➂被害の分析

- ➃事前案の策定

- ➄計画の策定

- ➅社内周知する

➀プロジェクトチームを組む

BCP策定は、事業の優先順位をつけたり被害予測をしたりと、やることがたくさんあります。

各部署から人材を集めてプロジェクトチームを作り、策定に向けて話し合いを持てるようにしましょう。

また、BCP対策の策定状況は、全社員に伝えるようにしましょう。

➁優先事業の選定

非常時に優先すべき事業を考え、優先順位をつけましょう。

売上の高い事業・企業の基盤になっている事業・作業停止により損害が大きくなる事業など、重要度の高い事業を優先的に対策できるようにします。

➂被害の分析

非常事態になった時、その事業がどのくらいの被害を受けるのか予測をしましょう。

外的要因だけでなく内的要因も含めて考えることで、万が一の場合もすばやく対応できます。

また、復旧にかかる時間も予測し、どのくらいで復旧させるかの目標時間もかかげておきましょう。

➃事前案の策定

事業継続するためのおおまかな流れを考えます。

優先事業の業務における優先順位、会社の機能が止まった際にどのくらいの期間なら持ち堪えられそうか、資源が利用できなくなった場合の対応など、考えられる被害における対策案を大まかに考えます。

➄計画の策定

おおまかな流れが決まったら、本格的にBCP対策の策定を行います。

BCP発動の基準、BCP発動時の動きや人員などを構成しながら、

- 従業員の安全

- 代わりの施設や設備の確保

- 資金

- 非常時の動き

- データの保護

上記の点を重要視して策定を行います。

➅社内周知する

策定が完了したら内容を社内周知します。

内容をある程度説明し、質疑応答で理解の行き届いていない部分を埋めていきます。

策定内容で問題があった場合は、直ちに話し合い変更を行いましょう。

策定内容は定期的な定着チェックを行い、定期的に更新していくことでbcp対策の必要性が高まっていきます。

今から行動!具体的なBCP対策

データの保護

一番重要なのはデータの保護です。

最近はデータでの保管ややり取りがメインになってきているので、災害などでデータが飛んでしまうと業務が滞るだけでなく復興に時間がかかり取引先にも迷惑をかけてしまいます。

データの保護は外部からの信頼にも繋がるので、何か起きる前にバックアップなどの保護をしておきましょう。

テレワーク制度の確立

会社でしかできない仕事があると、会社が機能しなくなってしまった場合業務に支障がでてしまいます。

会社に行かなくても作業ができる環境を整えておくことで、場所関係なく自宅待機中も通常の作業を行えます。

テレワークは働き方改革にも繋がるので、一石二鳥です。

機能分散化

本社にばかり重要な機能が集中していると、何かあって本社が機能しなくなった際に会社全体が停止してしまいます。

都市部に機能を集中させていると、大規模停電や経済がストップした際に莫大な被害がでてしまいます。

機能を各拠点に分散させることで、企業全体の停止を回避し、本社の負担を減らすことができます。

従業員との情報共有

被災時の動きや避難経路、避難方法、データをどのように保護するかなど、社内全体で共有し、シミュレーションを行いましょう。

緊急時はパニックに陥りやすく、大勢がパニックになると被害リスクだけでなく怪我や死亡するリスクも高まります。

被災時の行動を社内で共有し、できれば訓練を行いましょう。

まとめ

緊急時の事業継続は、企業はもちろん従業員のためにも重要なことです。

BCP対策を行っていないと、大きな損害を被る、従業員が職を失う、会社の信頼を落とすなどの大きなリスクがあります。

緊急時も冷静に対応できるよう、今からBCP対策を行っていきましょう。

コメント